「生活作文って、何を書けばいいの?」

「読書感想文や日記とはどう違うの?」

そんな疑問を持つ人も多いかもしれません。

生活作文は、自分の身近な体験を通して感じたことや学んだことを書く作文です。

難しく考えなくても大丈夫。

いつも過ごしている日常の中から「心が動いた瞬間」を見つけるだけで、立派な題材になります。

この記事では、

-

生活作文の意味と特徴

-

書き方の流れ(はじめ・なか・おわり)

-

書きやすいテーマ例

-

優秀作品に共通するコツ

などを、小学生・中学生でもわかりやすく紹介します。

生活作文とは?(感想文との違いも紹介)

生活作文の意味とねらい

生活作文は、自分の生活の中で体験したことや感じたことを書く作文です。

日常生活での「できごと」や「気づき」を、

自分の言葉でまとめることを目的としています。

たとえば、

-

家族とのお手伝いで感じたこと

-

学校で友だちと協力してうれしかったこと

-

部活動でがんばった経験

など、“自分が体験したこと”を書けば、それが立派な生活作文になります。

感想文・日記との違い

生活作文は、読書感想文や日記とよく似ていますが、少しだけ目的が違います。

| 種類 | 内容の特徴 |

|---|---|

| 感想文 | 本や映画などを見て「どう思ったか」を書く |

| 日記 | その日にあった出来事を「そのまま記録する」 |

| 生活作文 | 生活の中での体験を通して「感じたこと・考えたこと」を書く |

つまり、生活作文は

「体験」+「そこから考えたこと」をまとめる作文。

「やってみて気づいたこと」や「うれしかったこと」

「反省したこと」など、気持ちの変化を入れると、ぐっと良い作文になります。

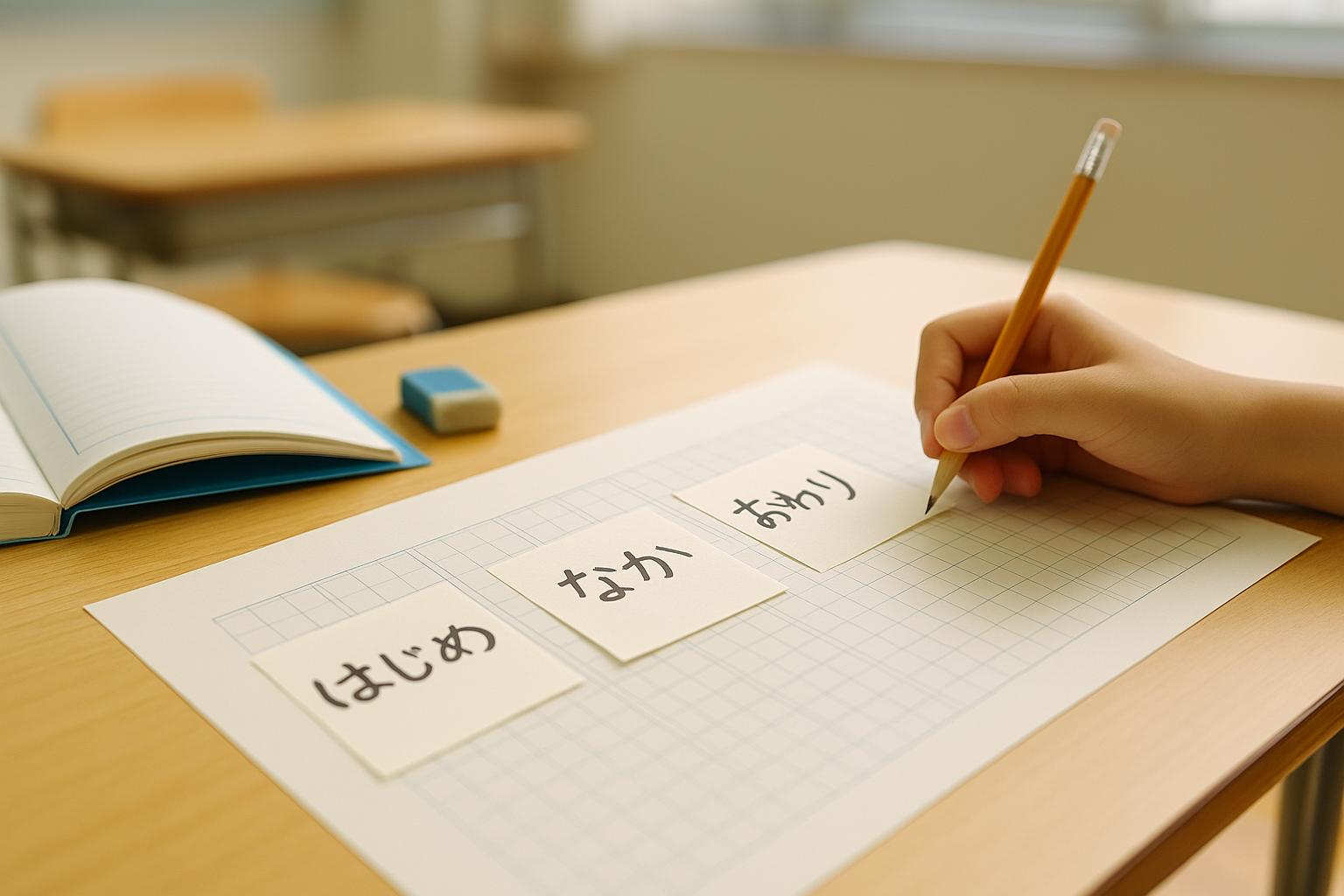

生活作文の書き方(3つの流れで考えよう)

生活作文は、「はじめ」「なか」「おわり」の3つの流れで考えると書きやすいです。

原稿用紙に向かう前に、この3つのステップをイメージしておくと安心です。

① はじめ(きっかけを書く)

まずは「いつ・どこで・どんなことをしたか」を書きます。

たとえば、

-

「夏休みに家族でキャンプに行きました。」

-

「学校の掃除当番で黒板をふきました。」

このように、体験のはじまり(きっかけ)を書くと、読みやすくなります。

② なか(体験と気持ちを書く)

次に、その体験の中で「どんなことをして、どんな気持ちになったか」を書きましょう。

たとえば、

-

「最初はうまくできなかったけど、何度も練習してできるようになった。」

-

「お母さんに『ありがとう』と言われてうれしかった。」

ここが作文のメイン部分。

自分の気持ちの変化を具体的に書くことが大切です。

③ おわり(気づきや学びでまとめる)

最後は、体験を通して感じたこと・学んだことをまとめます。

-

「やればできるという自信がつきました。」

-

「協力することの大切さを学びました。」

この“まとめ”があることで、作文全体が引き締まります。

感情だけで終わらせず、「この経験を通して〜」で締めるのがコツです。

書きやすい生活作文のテーマ例(家庭・学校・部活)

生活作文のテーマは、「自分の身近な体験」から選ぶのがポイントです。

ここでは、家庭・学校・部活動の3つの場面に分けて、書きやすい題材を紹介します。

家庭での体験

家の中での小さなできごとも、立派な題材になります。

-

お手伝いをしてうれしかったこと

-

家族と協力してできたこと

-

ペットの世話で気づいたこと

-

料理や掃除をして感じたこと

身近な体験こそ、リアルで伝わりやすい作文になります。

学校での体験

学校生活には作文のタネがたくさんあります。

-

授業でがんばったこと

-

友だちと助け合ったこと

-

クラス行事での思い出

-

委員会活動での気づき

「友だち」「先生」「クラスメート」など、登場人物を出すとイメージしやすくなります。

部活動・地域での体験(中学生向け)

中学生になると、部活動や地域行事の中での成長を書く人が多いです。

-

部活の大会で感じたこと

-

練習を通して学んだこと

-

地域の清掃活動で考えたこと

努力や協力など、自分の成長が感じられるテーマがおすすめです。

優秀作品に共通するポイント

入賞したり、先生に「よく書けているね」

と言われる生活作文には、いくつかの共通点があります。

難しいテクニックよりも、「読む人に伝わる工夫」を意識すると、自然と完成度が上がりますよ。

具体的な体験を入れている

優秀な作文ほど、「本当にあったこと」がはっきりイメージできます。

たとえば、

「掃除をがんばりました」よりも、

「黒板の下のチョークの粉を毎日ていねいにふいた」

のように書くと、情景が浮かびやすくなります。

小さな行動を“具体的に書く”だけで、

作文にリアリティが出て、ぐっと印象が変わります。

気持ちの変化を書いている

「はじめは〜だったけど、最後は〜と思った」

という形で、気持ちの変化を入れると、

読み手が共感しやすい流れになります。

例:

「最初はやりたくなかったけれど、やってみたら楽しくて夢中になった」

「うまくできずに悔しかったけれど、努力を続けてうれしかった」

“気持ちが動く瞬間”を入れることが、作文を生き生きさせるコツです。

題名で内容が伝わる

題名も、実はとても大事な部分です。

読む前に「どんな内容か」がわかる題名だと、印象が良くなります。

おすすめの形は、

-

「○○をして気づいたこと」

-

「△△で学んだこと」

など。

たとえば「お手伝いをして分かったこと」「運動会で学んだ協力の大切さ」など、内容が一目で伝わる題名にすると、読んでもらいやすくなります。

学年別に意識したいポイント(小学生〜中学生)

生活作文は、学年によって求められる内容や書き方の深さが少しずつ変わります。

ここでは、低学年・高学年・中学生の3つに分けて、意識したいポイントを紹介します。

低学年(1〜3年)

まだ文章を書くことに慣れていない時期なので、

「楽しかった」「びっくりした」などの気持ちを中心に書くのがおすすめです。

-

「初めて○○をして楽しかった」

-

「うまくできてうれしかった」

など、できごとと感情をセットで書くと、素直で読みやすい作文になります。

難しい言葉は使わなくても大丈夫です。

高学年(4〜6年)

高学年になると、ただの感想だけでなく、

「なぜそう思ったのか」まで書けるようにするのがポイントです。

-

「なぜ楽しかったのか」

-

「なぜうれしかったのか」

理由を書くことで、作文に深みが出て、読み手にも考えが伝わります。

中学生

中学生では、日常の体験から「自分の考え」や「周囲への感謝」を書けると◎。

単なる出来事の説明ではなく、体験から学んだことや感じた価値観を書きましょう。

-

「仲間と協力することの大切さを学んだ」

-

「家族や先生に支えられていると感じた」

中学生の作文では、“自分の言葉で気づきを伝えること”が評価のポイントになります。

この「気づき」や「考え」をより深く表現したい人は、【意見文のテーマに迷ったら?】の記事もチェックしてみてください。

上手に書くための3つのコツ

「テーマも決まったけど、うまく書けない…」

そんなときは、少しだけ書き方のコツを意識してみましょう。

生活作文は“特別な文才”がなくても、次の3つを押さえればしっかりまとまります。

① 体験を思い出しながら書く(写真や日記を見返す)

思い出すときのコツは、“五感”を意識することです。

そのとき見たもの・聞いた音・感じた気持ちを思い出すと、自然と具体的な文章になります。

たとえば、

「運動会の太鼓の音が心に残った」

「お手伝いでカレーのにおいがして、お腹がすいた」

など、“自分にしか書けない体験”になります。

② 一番心に残った場面を詳しく書く

作文では「全部の出来事を書く」よりも、

印象に残った1つの場面をくわしく書く方が伝わります。

たとえば「運動会」なら、

リレーのバトンを渡す瞬間や、ゴール後に友だちと喜んだ場面を中心に書くと、

読んでいる人の心に残る文章になります。

③ 難しい言葉より、自分の言葉で伝える

「うまい表現を使わなきゃ」と思う必要はありません。

むしろ、自分の言葉で感じたことを素直に書く方が伝わりやすいです。

たとえば、

「努力の大切さを実感した」よりも、

「毎日続けてきてよかったと思った」の方が自然であたたかい印象になります。

まとめ|身近な体験が一番の題材

生活作文は、特別な出来事を書かなければいけない作文ではありません。

むしろ、いつもの生活の中で「がんばった」「うれしかった」「気づいた」ことこそが、

一番すてきな題材になります。

「誰かに言われたことをそのまま書く」のではなく、

自分の気持ちを素直に書くことが、何よりも大切です。

毎日の生活の中には、きっとたくさんの“作文のタネ”があります。

「今日はちょっと勇気を出せたな」

「ありがとうが言えたな」

そんな小さな一歩を、言葉にしてみてください。

読む人の心に残る、あなただけの生活作文になりますよ。

「体験を通して感じたこと」から、もう一歩進んで「自分の考え」をまとめたい人は、【意見文のテーマに迷ったら?】の記事もおすすめです。