「寸志を渡したいけど、自分の名前って書くべき?」「名前を書かないと失礼になるの?」

社会人になると、送別会や結婚式などで“寸志”を渡す場面が増えてきます。でも、いざその場面になると、何を書いて、どんなふうに渡せばいいのか——意外と迷うことが多いものです。

特に、「名前を入れない場合はマナー違反なのか?」というのは、多くの人が不安に感じるポイント。誰にも聞けずに悩んでしまう方も少なくありません。

そこでこの記事では、寸志の意味や正しい書き方、封筒の選び方から渡すタイミング、そして「名前を書かない場合の注意点」まで、場面ごとにわかりやすく解説しています。

読み終えたときには、「この場面ではこうすればいい」と迷いなく判断できるようになります。初めて寸志を準備する方も、ぜひ安心して参考にしてみてください。

寸志の基本と必要性

寸志にまつわるマナーを理解するには、まず「寸志とは何か?」という基礎から押さえておく必要があります。このセクションでは、意味・タイミング・目的など、知っておきたい基本情報を解説します。

寸志とは何か?

寸志とは、感謝や労いの気持ちを込めて渡す少額の金銭や品物のことを指します。ボーナスのような決まりがあるものではなく、「気持ちを表すために渡すもの」と考えましょう。

「少しばかりの気持ちですが」という謙虚なスタンスが、この「寸志」という言葉には込められています。寸志は金額の多寡ではなく、心遣いを表現する手段です。

寸志を渡すタイミングとシーン

寸志は、会食や慰労会、送別会、結婚式など、相手に対して感謝を伝える場面で渡されます。事前に用意しておき、当日手渡しするのが一般的です。

形式ばった場だけでなく、ちょっとした場面でも気持ちを伝える手段として自然に使われています。

寸志の書き方ガイド

寸志を贈る際には、封筒の種類や書き方にも気を配る必要があります。ここでは社会人として恥ずかしくない寸志の形式について、ステップごとに丁寧に解説します。

封筒の選び方

寸志用の封筒は文房具店や100円ショップなどでも購入できますが、選び方を間違えると安っぽく見えてしまうことも。ここでは初心者でも失敗しにくい封筒選びのコツを紹介します。

白無地または紅白の水引がついた封筒が一般的です。封筒の表に「御礼」や「寸志」と印刷されたものでも構いませんが、シンプルなものを選ぶと無難です。100円ショップでは和紙調の封筒もあり、手軽に上品さを演出できます。派手すぎないデザインを選び、場にふさわしい印象を与えましょう。

表書きの記入方法

封筒に文字を書く際、「筆ペンでうまく書けない」「失敗したらどうしよう」と不安になる人も多いでしょう。そんなときに備えて、予備の封筒を1~2枚準備しておくのも大切です。

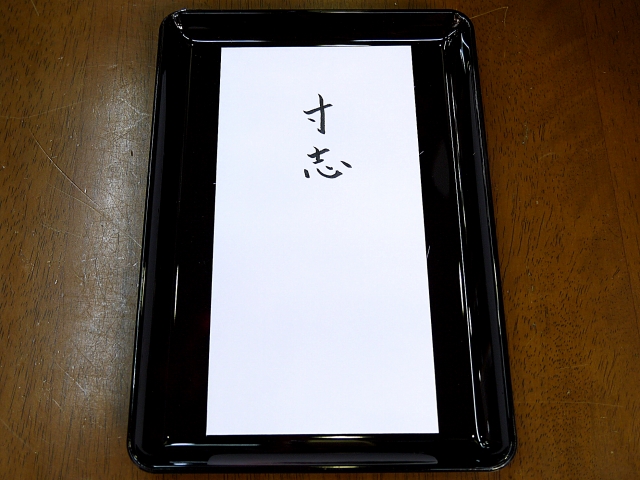

封筒の中央上部に「寸志」と縦書きで記入します。使用する筆記具は筆ペンが理想的で、できれば中字の黒インクが適しています。サインペンやボールペンは避けましょう。

裏書きの書き方とルール(記載例あり)

寸志の封筒の裏面には、基本的に贈り主のフルネームを縦書きで中央下部に記入します。筆ペンを使用し、文字がかすれないよう丁寧に書きましょう。

【記入例】 山田 太郎(←縦書き、中央やや下に配置)

ただし、以下のようなケースでは、裏書きを省略してもマナー違反とはなりません:

- 社内で代表者としてまとめて渡す場合(部署名などを記載)

- 目上の方に対して失礼を避ける意図で名乗らない文化がある場合

【団体名で寸志を出す場合の書き方】

会社や部署として寸志を出す場合は、裏面に個人名ではなく「営業部一同」や「〇〇株式会社〇〇部」と記載するのが一般的です。このとき、封筒の表は「寸志」、裏は団体名だけで構いません。

【記入例】 営業部一同(←縦書き、中央下部に配置)

中袋の使い方

現金を入れる場合は、中袋に金額を記入し、封をしてから外袋に収めます。中袋がない封筒の場合は、丁寧に折りたたんで入れましょう。

寸志の金額相場

寸志は“気持ち”といっても、やはり金額に悩むことが多いもの。このセクションでは、場面や相手によって変わる寸志の金額相場を分かりやすくまとめています。

場面ごとの金額相場

- 職場での慰労会:1,000〜3,000円程度

- 結婚式:5,000〜10,000円程度

- 送別会:3,000〜5,000円程度(関係が深い場合は5,000円以上も検討)

- 歓迎会:1,000〜3,000円程度

金額は相手との関係性や地域の慣習にもよります。

相手の立場による金額設定

目上の人に対しては、高額すぎる寸志を渡すとかえって失礼になることもあるため、3,000円以内の控えめな金額にとどめるのが無難です。あくまで「感謝の気持ち」を表すものとして位置づけましょう。

一方で、同僚や目下の人への寸志では、3,000〜5,000円程度のやや手厚い金額設定にすることで、ねぎらいやお礼の気持ちがよりしっかり伝わります。

関係性や場の雰囲気も踏まえながら、相手が負担に感じない範囲で心のこもった金額を意識しましょう。

寸志のマナー

寸志を渡すときは、封筒の書き方だけでなく、言葉づかいや渡し方にも気を配りましょう。とくに「名前を書かない場合」には注意が必要。この章では寸志に関するマナーを具体的に解説します。

寸志における表現と言葉遣い

「心ばかり」「ささやかですが」といった表現は、謙虚さを表す上で適しています。過度に丁寧すぎず、自然な言い回しを意識しましょう。

目上と目下への寸志のマナー

目上の人へは特に気をつけて、封筒の選び方や金額の控えめさなどに注意しましょう。目下の人には、丁寧な気持ちが伝わるよう、やや気持ちのこもった対応をすると印象が良くなります。

寸志の具体例と見本

実際にどのような場面で寸志が使われているのか、イメージできない方も多いはずです。ここでは結婚式や職場など、よくあるシーン別に寸志の渡し方の実例を紹介します。

結婚式の寸志

結婚式では、ご祝儀とは別に、受付や余興を引き受けてくれた友人に寸志を渡すことがあります。感謝の気持ちを伝えるための、ちょっとした配慮として活用されます。

慰労会の寸志の例

職場での打ち上げや慰労会では、幹事や主催者に対して「ありがとう」の気持ちを伝えるために寸志を渡すことがあります。会の終わりなどに、さりげなく渡すとスマートです。

職場の寸志

退職する同僚や、プロジェクトを共にしたメンバーへの感謝に寸志を渡すケースも。形式ばらない、さりげない形での寸志が好印象です。

寸志に関するよくある質問

ここでは、寸志を準備する際によくある疑問についてお答えします。

Q2. 寸志は新札を使うべきですか?

できるだけ新札を用意するのが望ましいですが、折り目がなく清潔感のあるお札であれば問題ありません。

Q3. 中袋がないときはどうすればいい?

中袋がない場合は、現金を白い紙などで丁寧に包むか、封筒にそのまま入れても大丈夫です。ただし、可能であれば事前に中袋つきの封筒を準備しておきましょう。

寸志の渡し方と気をつけたいポイント

実際に寸志を渡す場面では、「いつ、どうやって渡すか」が気になるものです。また、あいさつの言葉に悩む方も多いでしょう。ここでは、渡すタイミング、マナー、避けたいNG例、さらに使える挨拶フレーズまで紹介します。

寸志を渡すベストなタイミングと姿勢

渡すタイミングは、会の開始前や終了後が理想的です。混雑時や食事中を避けて、落ち着いて声をかけられるタイミングを見計らいましょう。

渡す際は、両手で封筒を持ち、軽く一礼しながらひと言添えるのが基本です。

【使えるフレーズ例】

- 「本日はありがとうございました。ささやかですが、お納めください。」

- 「いつもお世話になっております。感謝の気持ちとしてお渡しさせていただきます。」

- 「形式ばかりですが、どうぞお受け取りください。」

寸志マナーでよくあるNG例

- コンビニ封筒など、簡易すぎる見た目の封筒を使う

- 中袋に金額を書いていない

- 渡す直前に慌てて名前を書く

- 相手の前で袋から出し入れする

これらは相手に不快感を与える可能性があるため、避けるようにしましょう。

まとめ

寸志は、金額よりも「感謝の気持ち」を形にするためのものです。とはいえ、名前の書き方や渡し方ひとつで、相手に与える印象が大きく変わるのも事実です。

この記事で紹介したように、状況によっては「名前を書かない」という選択もマナー違反ではありません。大切なのは、相手との関係性や場の空気を考えて判断することです。

ちょっとした気配りが、あなたの印象をぐっと良くしてくれます。自信を持って、心のこもった寸志を渡してみてください。