タンスの中を整理しているときや、衣替えのタイミングで「このタンスシートって本当に必要なのかな?」と感じたことはありませんか?

お店でもよく見かけますし、100均やニトリなどでも手軽に買えますよね。

でも実際のところ、敷いたほうがいいのか、なくても大丈夫なのか、迷っている方は意外と多いんです。

タンスシートは、防虫や防カビ、湿気対策などの目的で使われますが、住んでいる地域やタンスの素材、収納の仕方によって、「必要な人」と「そうでもない人」が分かれます。

この記事では、タンスシートの効果や必要性、

いらない場合の見分け方、新聞紙などの代用品、

さらに正しい使い方や交換時期まで、

やさしくわかりやすく解説していきます。

最後まで読んでいただければ、

「自分の家ではどうすればいいのか」がはっきりするはずです。

タンスシートは本当に必要?その効果と役割

タンスシートの主な役割(防虫・防カビ・防臭・滑り止め)

タンスシートには、見た目以上にいくつもの働きがあります。

主な役割は「防虫」「防カビ」「防臭」「滑り止め」の4つです。

まずは防虫効果。

タンスの中は暗くて空気がこもりやすく、虫にとって居心地のいい場所です。

とくに梅雨や夏は、衣類を食べる虫(ヒメカツオブシムシなど)が発生しやすくなります。

防虫成分が含まれたシートを敷いておくことで、虫が寄りつきにくい環境をつくれます。

次に防カビ・防臭効果。

湿気の多い部屋や、壁際にタンスを置いていると、

知らないうちにカビが発生したり、独特のニオイが残ったりします。

吸湿性や消臭効果のあるシートを使えば、湿気を吸い取り、中の空気をすっきり保つことができます。

また、滑り止め効果も地味に便利です。

ツルツルしたプラスチックの引き出しでは、服を出し入れするたびにズレてしまうことがありますよね。

薄いシートを1枚敷くだけで、衣類が安定し、整頓しやすくなります。

使うメリットとデメリットを整理

タンスシートのメリットは、何といっても収納内を清潔に保てることです。

虫・カビ・ニオイをまとめて予防できるので、

長期間衣類をしまう人にとってはとても頼もしい存在です。

一方で、デメリットもあります。

まず、敷く手間と交換の手間。

半年から1年ごとに取り替える必要があるため、

忙しい方には少し面倒に感じるかもしれません。

また、ビニール素材のシートは通気性が悪く、湿気を閉じ込めてしまうことも。

これがカビやニオイの原因になるケースもあるので、

通気性のあるタイプを選ぶか、定期的な換気を意識することが大切です。

つまり、シートは「万能」ではありません。

環境に合った使い方をすれば便利ですが、

「何となく敷けば安心」という使い方では逆効果になることもあります。

「敷かなくても大丈夫?」必要・不要の判断基準

実は、すべての家庭でタンスシートが必要というわけではありません。

たとえば以下のような環境では、敷かなくても問題ないことが多いです。

-

風通しが良く、湿気がこもりにくい

-

定期的に衣替えや掃除をしている

-

防虫剤や除湿剤をすでに使っている

こうした環境では、シートがなくても十分清潔を保てます。

逆に、次のような場合は敷く価値があります。

-

湿気が多い部屋、または押し入れの近くにタンスがある

-

衣類を長期間入れっぱなしにしている

-

過去にカビや虫トラブルを経験したことがある

このような環境では、タンスシートが湿気・虫・ニオイをまとめて防ぐ助けになります。

つまり、タンスシートの必要・不要は、

「住環境」と「収納スタイル」によって変わるのです。

自分の家のタンスの状態を一度見直して、

「使ったほうが安心か」「いらないか」を判断してみましょう。

タンスシートの種類と素材別の特徴と選び方

100均・ダイソーなど手軽に買えるタイプ

最近は、100円ショップでもさまざまなタンスシートが手に入ります。

サイズも豊富で、引き出しや衣装ケースなどに合わせて切って使えるタイプが多いのが特徴です。

価格が安いので、「まずは試してみたい」という人にぴったり。

デザインも花柄やナチュラル系などがあり、タンスを開けたときの印象が明るくなります。

ただし、100均のシートは防虫効果や吸湿効果が弱めなことも。

長期間衣類を入れっぱなしにする場合や、湿気の多い場所では、

より機能性の高いタイプを検討するのがおすすめです。

ニトリや無印良品の人気素材と特徴

家具メーカーが出しているタンスシートは、機能性とデザイン性の両立が魅力です。

たとえばニトリでは、防虫剤成分を含んだタイプや、

竹炭や活性炭を使って消臭・除湿ができるタイプなどがあります。

サイズ展開も豊富で、クローゼットや押し入れにも使いやすいのが特徴です。

一方で無印良品のシートは、天然素材を使った無香料タイプが中心。

香りが苦手な方や、赤ちゃん・子ども服を収納したい方にも安心です。

このように、「安さ」よりも「素材や安全性」にこだわりたい人は、

家具ブランド系のシートを選ぶと失敗が少ないでしょう。

通気性・吸湿性など素材別の違いを比較

タンスシートには、素材によってさまざまな特徴があります。

代表的なものをいくつか見てみましょう。

| 素材 | 特徴 | 向いている環境 |

|---|---|---|

| 不織布タイプ | 通気性が高く、湿気を逃がしやすい | 湿気が多い地域や木製タンス |

| ビニールタイプ | 防水性があり、汚れを防ぐ | 台所近くや水回りの収納 |

| 竹炭・活性炭入り | 消臭・除湿効果が高い | ニオイやカビが気になる収納 |

| 紙・クラフトタイプ | 吸湿性が高いが耐久性は低め | 衣替え時など短期使用に◎ |

選ぶときは、

「防虫・防臭など、何を優先したいか」を明確にしておくのがポイントです。

湿気が多い部屋なら吸湿タイプ、

虫対策を重視するなら防虫成分入り、といったように目的で選びましょう。

タンスシートはいらない?代用品と工夫アイデア

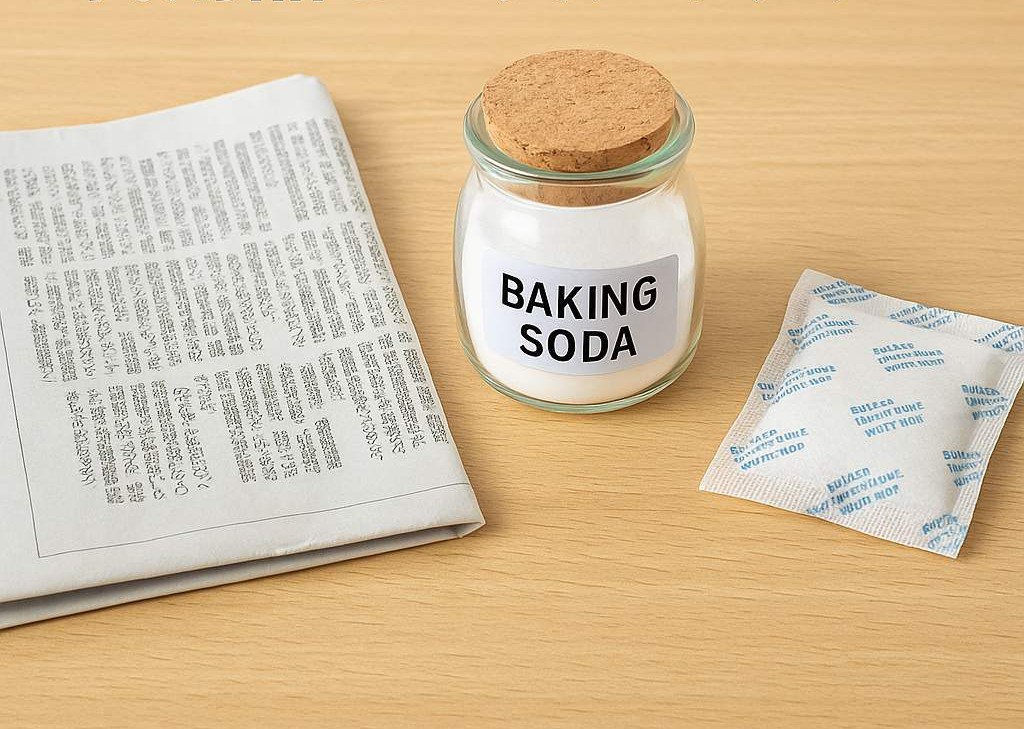

新聞紙・重曹・乾燥剤など代用できるアイテム

「タンスシートを買うほどでもないけど、

中の湿気やニオイは気になる…」というときは、

身近なものを使って手軽に対策できます。

たとえば新聞紙。

紙が湿気を吸ってくれるため、梅雨時期の一時的な湿気対策に便利です。

ただし、長期間使うとインクが衣類に移ることがあるので、1〜2週間ごとに新しいものに取り替えるのがおすすめです。

次に重曹。

小皿やお茶パックに入れて引き出しの隅に置いておくと、ニオイを吸収し、湿気もある程度取ってくれます。

また、乾燥剤(シリカゲル)を入れておくのも効果的。

お菓子の袋に入っていたものを再利用してもOKです。

これらをうまく組み合わせれば、

タンスシートを使わなくても清潔な状態を保つことができます。

代用品を使うときの注意点(インク移り・通気性など)

代用品はコスパが良くて手軽ですが、

使い方を間違えると逆効果になることもあります。

新聞紙は湿気を吸う反面、

長く入れっぱなしにするとカビやインク移りの原因になります。

また、重曹は湿気を吸うと固まりやすく、

衣類に直接触れると白く粉が残ることがあるため、

必ず袋や容器に入れて使いましょう。

さらに、代用品を敷き詰めすぎると、

通気性が悪くなって湿気がこもることも。

「引き出しの四隅に少し置く」くらいのバランスがちょうど良いです。

少しの工夫で効果を出せますが、

安全に使うためには“入れっぱなしにしない”ことが大切です。

防虫剤や除湿剤との併用でより効果的に

もし防虫対策や湿気対策をしっかりしたい場合は、

代用品だけでなく、防虫剤や除湿剤をうまく組み合わせるのがおすすめです。

たとえば、

-

新聞紙+除湿剤で湿気対策

-

重曹+防虫剤でニオイと虫の両方をカバー

といったように、複数の方法を組み合わせるとより安心です。

ただし、防虫剤を使うときは

タンスシートや新聞紙と直接触れないように配置しましょう。

密閉しすぎると薬剤が衣類に残る場合があるため、

年に数回はタンスを開けて空気を入れ替えるのもポイントです。

このように、タンスシートがなくても、

身近なものを使って十分に代用できます。

無理に買う必要はありませんが、

「湿気が気になる季節だけ」など、

必要な時期に合わせて使うのが上手な方法です。

ただし、どの方法でも長期間入れっぱなしは避け、時々様子をチェックするようにしましょう。

タンスシートの正しい使い方と交換のタイミング

敷く場所と向き(底面・引き出し・クローゼット)

タンスシートは、敷く場所を間違えると効果が半減してしまいます。

基本的には、衣類が直接触れる「底面」に敷くのが一般的です。

木製のタンスや桐ダンスの場合は、

底に1枚敷くだけで防虫・防カビの予防になります。

プラスチック製の引き出しでは、

シートが滑り止めの役割も果たすので、衣類が整いやすくなります。

また、クローゼットや押し入れで使う場合は、

棚板の上や衣装ケースの中など、湿気がたまりやすい場所を中心に敷きましょう。

壁にピッタリくっつけてしまうと通気性が悪くなるため、数センチほどすき間をあけるのがコツです。

向きについては、素材によって異なります。

吸湿面・防虫面などが決まっているタイプは、

パッケージの表示に従って正しい面を上に向けて使うようにしましょう。

交換時期の目安(半年〜1年)と取り替えサイン

タンスシートは、一度敷いたら終わりではありません。

防虫成分や吸湿効果は少しずつ薄れていくため、

定期的な交換が必要です。

一般的な目安は6か月〜1年に1回。

ただし、湿気の多い季節や梅雨時期を挟む場合は、

半年以内に取り替えるとより安心です。

取り替えのサインとしては、

-

シートの香りがほとんどしなくなった

-

しっとり湿った感じがする

-

黄ばみやシミが見える

などが挙げられます。

こうしたサインが出たら、

防虫・防カビ効果が弱まっている証拠です。

新しいものに交換して、再び清潔な状態を保ちましょう。

掃除や換気と組み合わせて効果を長持ちさせる方法

タンスシートの効果を長持ちさせるには、

敷くだけで終わりにしないことがポイントです。

季節の変わり目や衣替えのタイミングで、

一度中身を出して軽く掃除機をかけたり、

乾いた布でホコリを拭いたりすると、

カビや虫の発生をグッと減らせます。

また、引き出しや扉をたまに開けて

空気を入れ替えることも大切です。

湿気を逃がすことで、シートの吸湿力が長持ちします。

「交換のついでに掃除する」

「天気のいい日に開けて風を通す」

といった習慣を取り入れるだけで、

タンスの中をいつも清潔に保てますよ。

季節ごとのタンス管理術(梅雨・夏・冬対策)

梅雨時期の湿気対策とカビ予防

一年の中でも、タンスの中が最もカビやすいのが梅雨の時期です。

この季節は空気中の湿度が高く、タンスの中にも湿気がこもりやすくなります。

まず大切なのは、風通しをよくすること。

週に1回でも引き出しを開けて空気を入れ替えるだけで、内部の湿度を下げることができます。

また、湿気がたまりやすい

「下段の引き出し」や「壁際の収納」は、

除湿剤を一緒に入れておくと安心です。

タンスシートも吸湿タイプを選び、

定期的に交換すればカビを防げます。

さらに、衣類をしまう前に完全に乾かしてから収納することも大切。

少しでも湿ったまま入れてしまうと、

どんなに良いシートを敷いていてもカビの原因になります。

夏のニオイ・虫対策

夏場は気温が上がり、虫の活動も活発になります。

特にヒメカツオブシムシやイガなどの衣類害虫は、

暗くて風通しの悪い場所を好みます。

この時期は、防虫成分入りのタンスシートや防虫剤を活用しましょう。

香り付きタイプなら、開けたときにさわやかさも感じられます。

また、汗をかいた衣類や湿ったタオルをそのまま入れないこと。

ニオイの原因菌が増え、シートの効果を下げてしまいます。

タンスの奥に重曹を入れた小袋を置くと、

ニオイ吸収にも効果的です。

香り付きのシートを使う場合は、

強すぎない香りを選ぶと衣類に移りにくくなります。

冬の乾燥・静電気を防ぐ収納ポイント

冬は湿気が少なく、カビの心配は減るものの、

乾燥による静電気や衣類のパサつきが気になる季節です。

この時期は、除湿剤を一旦取り出し、

防虫やホコリ防止をメインにすると良いでしょう。

天然素材の衣類(ウールやカシミヤなど)は乾燥に弱いので、シートを敷くときは無香料・通気性のあるタイプを選ぶのがおすすめです。

また、乾燥剤の代わりに少量の重曹や木炭を使うと、

ほどよい湿度を保てます。

冬場はタンスを閉めっぱなしにしがちですが、

天気の良い日にはときどき開けて換気をしましょう。

こもったニオイを防げるうえ、

次の衣替えのときにも気持ちよく使えます。

よくある質問(FAQ)

タンスシートはいらないの?

「タンスシートはいらない」という意見を聞いたことがある方も多いでしょう。

結論から言うと、すべての家庭に必ず必要なものではありません。

たとえば、

-

風通しがよく、湿気がこもりにくい家

-

防虫剤や除湿剤をすでに使っている

-

定期的に衣替えや掃除をしている

こうした環境では、シートを敷かなくても大きな問題は起きにくいです。

一方で、湿気が多い地域や、長期間タンスを開けない家庭では、虫・カビ・ニオイ対策として敷いておくほうが安心です。

つまり「いらない」というよりも、

使う環境によって必要度が変わるアイテムなんですね。

新聞紙で代用しても大丈夫?

新聞紙は湿気を吸収してくれるため、

短期間の代用としては十分使えます。

梅雨や夏場など、一時的に湿気が気になる時期は、

引き出しの底に新聞紙を1〜2枚敷くだけでも効果があります。

ただし注意点もあります。

長く敷いたままにすると、

湿気を含んでカビの原因になったり、

インクが衣類に移ったりすることがあります。

使う場合は、1〜2週間に一度は新しいものに交換するか、

防虫剤や除湿剤と組み合わせるのがおすすめです。

タンスの下にもシートを敷いたほうがいい?

タンスの下にシートを敷くと、

床から上がる湿気を防ぐ効果があります。

特に、フローリングや畳の上に直接タンスを置いている場合は、湿気がこもりやすいため、1枚敷いておくと安心です。

ただし、敷くときは通気性に注意しましょう。

床とタンスの間を完全にふさいでしまうと、

逆に湿気が逃げにくくなることもあります。

ビニール素材よりも、

不織布や通気性のあるシートを選ぶと安全です。

また、時々タンスを少し動かして掃除することで、

床下のカビを防ぐことができます。

【まとめ】タンスシートは「環境に合わせて選ぶ」が正解

まずは、今のタンスを一度開けて、中の湿気やニオイの状態をチェックしてみましょう。

タンスシートは、防虫・防カビ・防臭など、

さまざまな効果をもつ便利なアイテムです。

ただし、すべての人にとって必要なものではありません。

湿気が多い家や、衣類を長期間しまいっぱなしにしている場合は、

シートを敷いておくことで安心できます。

一方で、風通しの良い部屋や定期的に掃除・衣替えをしている人なら、

シートを使わなくても大きな問題は起きにくいでしょう。

また、「新聞紙」や「重曹」など、

身近なものを代用品として活用することもできます。

シートを買う前に、まずは家の環境を見直してみるのがおすすめです。

重要なのは、

“自分の収納環境に合わせて選ぶ”こと。

使う場所・季節・収納するものによって、

最適な方法は少しずつ違います。

そして、一度敷いたら終わりではなく、

定期的に換気や掃除をして、

タンスの中の空気を入れ替えることも忘れずに。

小さなひと手間で、

お気に入りの衣類を長く気持ちよく使うことができますよ。