意見文を書いていると、

「賛成の理由は書けるのに、反対意見になるとうまく書けない…」

と手が止まってしまうことはありませんか?

反対意見は、相手の考えを“ただ否定する”ものではありません。

賛成・反対のどちらを選ぶ場合でも、理由と根拠をすっきり整理して書くこと が大切です。

とはいえ、中学生になると意見文のレベルが上がり、

・どう理由を作ればいい?

・反対にまわるとき、どこから書き始める?

・根拠ってどうやって考えるの?

と、迷いやすいポイントがいくつも出てきます。

実は、反対意見には“書き方の流れ”があります。

順番にそって整理するだけで、初めてでも説得力のある反対意見が書けるようになります。

このページでは、

●反対意見の基本の考え方

●中学生向けのわかりやすい書き方の手順

●そのまま使えるテンプレート

●短文・長文の例文

●書けないときの対処法

をまとめて紹介します。

学校の課題やテストの前に、ぜひ参考にしてみてください。

反対意見とは?まず押さえるべき基本

賛成意見との違いをかんたんに整理

意見文では、最初に「賛成か反対か」をはっきりさせる必要があります。

ただし、反対意見は単に「反対だからイヤだ」という気持ちを書くものではありません。

賛成意見とのいちばんの違いは、視点の置き方です。

-

賛成意見:よいところ・メリットを中心に書く

-

反対意見:問題点・デメリットを中心に書く

この“視点の違い”を意識しておくと、理由も考えやすくなります。

賛成・反対どちらでも、理由 → 根拠 → まとめ の流れは同じなので、書き方の骨組みは変わりません。

まずは、「賛成と反対で、見るポイントが違うんだ」という考えをもっておきましょう。

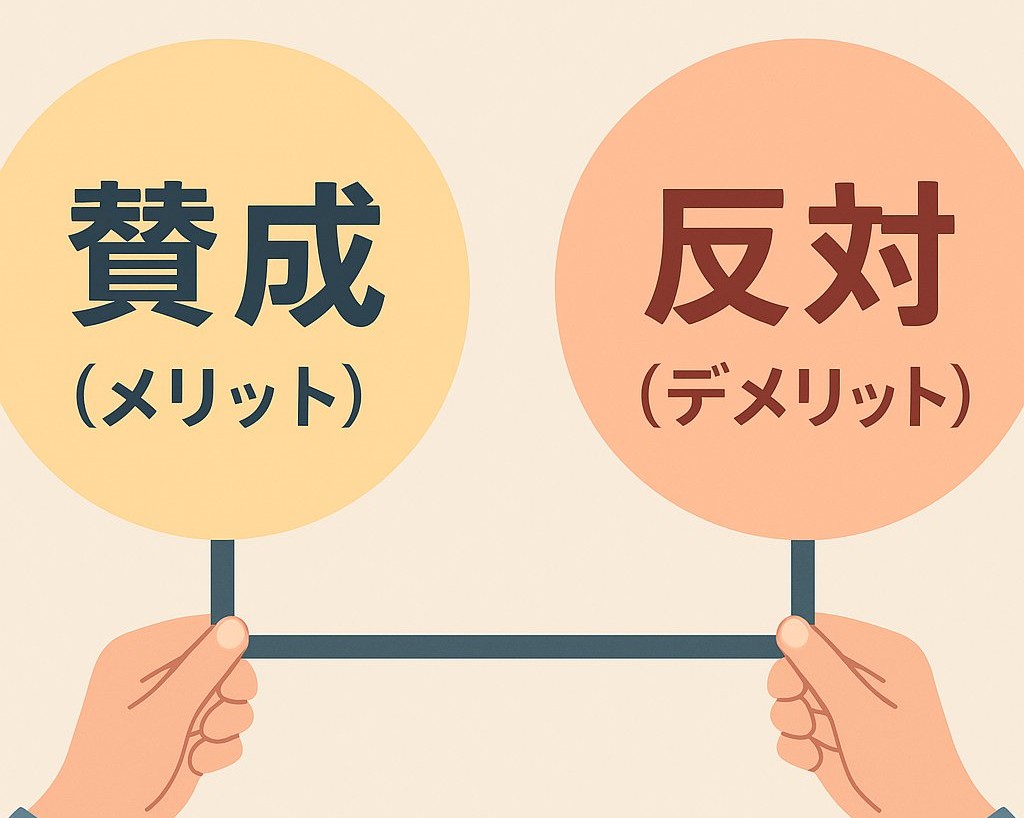

反対意見を書くときの3つの視点(理由・根拠・別案)

反対意見を書くときは、次の3つをそろえると文章がぐっと書きやすくなります。

① 理由(なぜ反対なのか)

まずは一番伝えたい「反対の理由」を決めます。

中学生なら、1つだけにしぼると文章がまとまりやすくなります。

② 根拠(その理由を支える材料)

理由だけでは弱く見えることがあります。

そこで「根拠」が必要になります。

たとえば、身近な例、ニュース、学校での経験など、読んだ人が「なるほど」と思える材料を入れます。

③ 別案・代わりの考え(提案)

反対するだけだと、ただの批判で終わってしまいます。

最後に「こうすればよいと思う」という別の考えを入れると、文章に説得力が出ます。

この3つをそろえると、読む人に伝わる“ていねいな反対意見”を作ることができます。

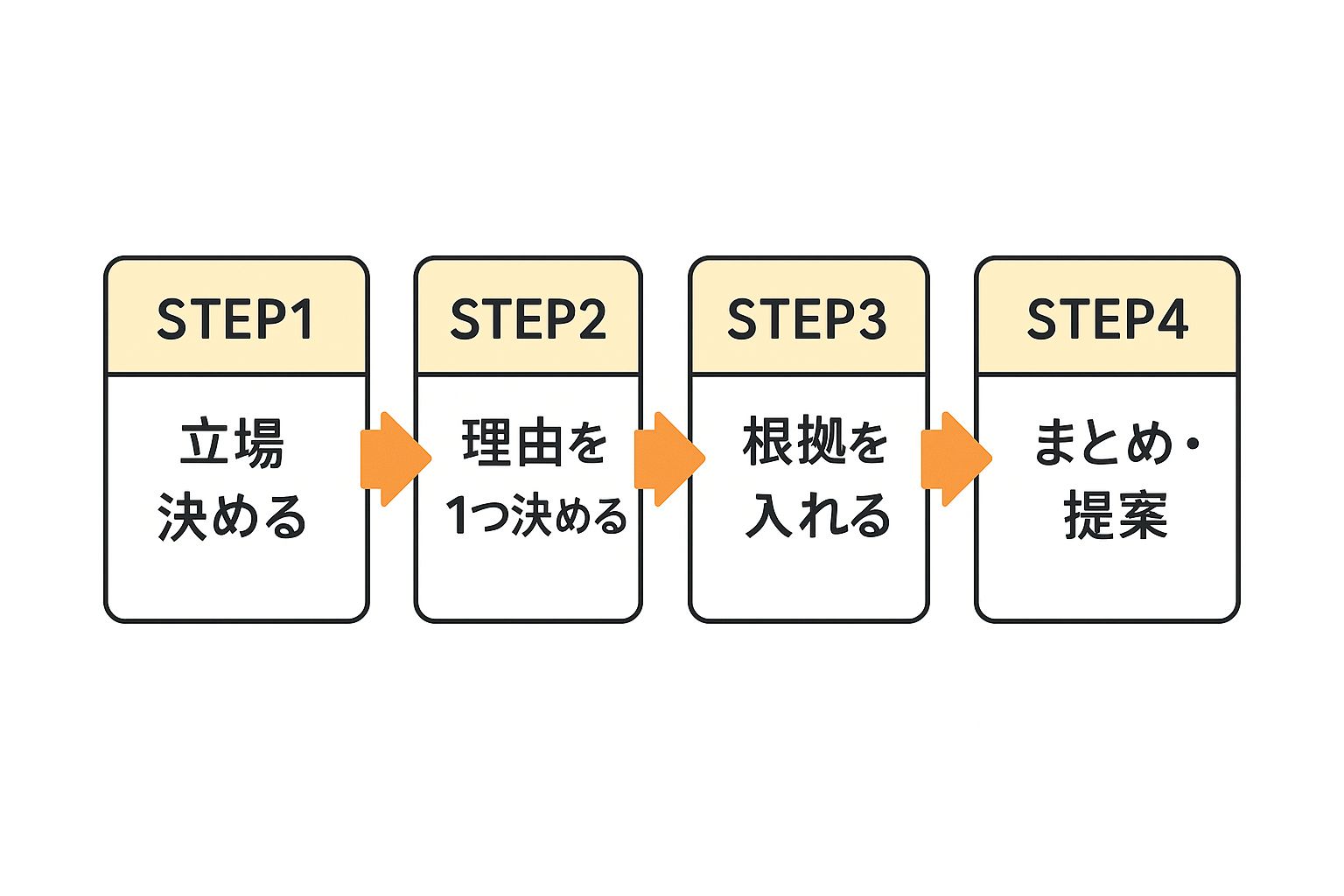

反対意見の書き方の流れ

① まず「自分の立場」をはっきりさせる

文章を書く前に、「自分は反対の立場で書く」 という気持ちをしっかり決めておきます。

ここがあいまいだと、理由がぶれたり、途中で賛成・反対が混じってしまうことがあります。

意見文では、はじめの段階で

「私は〜に反対です。」

と、はっきり書いてもかまいません。

読み手が「この人は反対なんだな」と最初に理解できるので、その後の説明も伝わりやすくなります。

② 反対の理由を1つだけ決める

反対意見を書くとき、理由をいくつも入れようとすると文章が長くまとまらなくなってしまいます。

特に中学生の意見文では、理由は1つにしぼる ほうがすっきり書けます。

たとえば、

・お金がかかるから反対

・時間がなくなるから反対

・安全性の問題があるから反対

など、「これを伝えたい」というものを一つだけ選ぶと書きやすくなります。

③ 理由を裏づける根拠・具体例を入れる

理由を言うだけでは、読み手には「それ、本当にそうなの?」と思われてしまうことがあります。

そこで役に立つのが 根拠 や 具体例 です。

たとえば

・自分のまわりで起きた出来事

・家や学校での経験

・ニュースで見た話

など、読み手がイメージしやすい事実を入れると説得力が出ます。

根拠はむずかしく考えなくても大丈夫。

「そう思う理由を、少し詳しく説明する」

このイメージでOKです。

反対意見では、理由そのものの作り方が文章全体の説得力を大きく左右します。

もう少し深く理由づくりを学びたい場合は、こちらのページで

👉 反対意見で使える“理由の書き方”を詳しく見る

も参考になります。

根拠や具体例が弱いと内容が伝わりにくくなってしまいます。

体験がなくても書ける具体例の作り方を知りたい人は、こちらで

👉 反対意見を支える“具体例の作り方”はこちら

もあわせて読むと書きやすくなります。

④ 最後に「まとめ・提案」を書く(批判だけで終わらない)

反対意見は、ただ「反対です」と言うだけでは良い文章になりません。

文章の最後に、次のようなまとめを入れます。

-

「〜という理由から、私は反対です。」

-

「〜のようなやり方の方が良いと思います。」

このように、「まとめ」と「別の考え」を少しだけ書くことで、文章全体がまとまり、読み手に丁寧な印象を与えられます。

ただ否定するのではなく、よりよい案を考える姿勢 を見せることがポイントです。

書き出しの一文が決まらないと文章が進まないこともあります。

そんなときは、導入文のパターンをまとめたこちらのページで

👉 書き出しで迷う人向けの“導入文テンプレ”を見る

を参考にすると、スタートがぐっと楽になります。

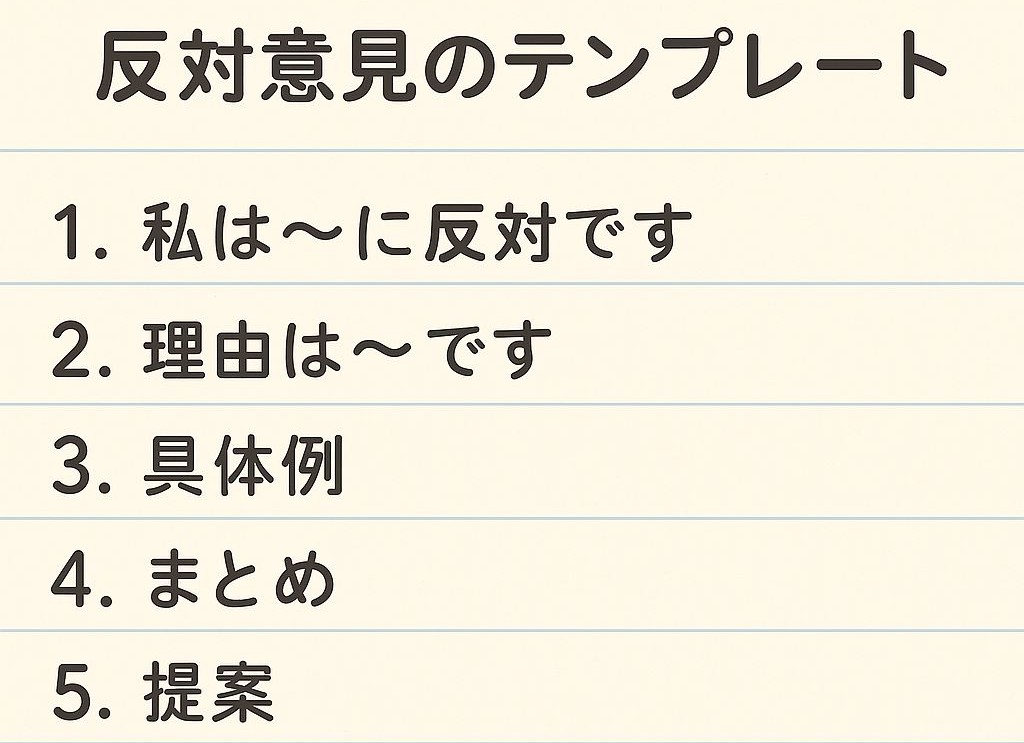

そのまま使える!反対意見のテンプレート

文章全体の型(コピーして使える)

反対意見を書くときは、次の「型」を使うと、どんなテーマでもすっきりまとまります。

文章の流れをそのままなぞるだけで書けるので、迷ったときに役立ちます。

【反対意見のテンプレート】

1.私は〜に反対です。

2.その理由は、〜だからです。

3.たとえば、〜という具体例があります(または、〜という経験があります)。

4.このようなことから、私は〜に反対だと考えます。

5.もし〜するなら、〜のように工夫するとよいと思います。

この型は、中学生の課題やテストでよく使われる「理由→根拠→まとめ」の流れをそのまま簡単にしたものです。

自分の考えを整理しながら、順番に書くことができるのでおすすめです。

理由・根拠の部分に使える文例集

反対意見では、「理由」と「根拠」が弱いと、どうしても文章に説得力が出ません。

ここでは、使いやすい文の形をいくつか紹介します。

【理由に使える文】

-

〜には問題点があると思うからです。

-

〜すると、〜という心配があります。

-

〜にはデメリットが多いと感じるからです。

【根拠・具体例に使える文】

-

実際に、〜という経験があります。

-

学校(家)では、〜という場面を見たことがあります。

-

ニュースでも、〜という例が紹介されていました。

-

〜という事実があり、これが理由となります。

このような「ひな形」をいくつか覚えておくと、どんなテーマでも文章が作りやすくなります。

テーマ別の反対意見例文(短文・長文)

〈短文例〉3つ(宿題・スマホ・給食など)

【短文例1:宿題について】

私は「宿題が多すぎること」に反対です。

理由は、量が多いと十分に休めず、次の日の授業に集中しにくくなるからです。

実際に、宿題が多い日は寝る時間が遅くなってしまうことがあります。

このような理由から、宿題はもう少し量をへらすべきだと思います。

【短文例2:スマホの使用時間について】

私は「スマホを長時間使うこと」に反対です。

長く使いすぎると、目が疲れたり、生活リズムがくずれたりする心配があるからです。

たとえば、友達の中には夜おそくまで動画を見て、次の日に眠そうにしている人もいます。

このようなことから、スマホの使用時間は決めて使うべきだと考えます。

【短文例3:給食の残量について】

私は「給食をむりに全部食べること」に反対です。

人によって食べられる量がちがうため、無理に食べると体調をくずすおそれがあるからです。

実際に、苦手なものをがんばって食べようとして気分が悪くなる子を見たことがあります。

このような理由から、食べられないときは量をへらす工夫が必要だと思います。

〈長文例〉1つ(定期テスト対策レベル)

【長文例:学校でのスマホ利用について】

私は「授業中にスマホを使うこと」に反対です。

その理由は、集中力が下がり、学習の効果が小さくなってしまうからです。

たしかに、調べ学習ではスマホが便利な場面もあります。

しかし、通知やSNSが気になってしまい、本来の授業に集中できないことが多いと思います。

私自身も家で勉強しているとき、スマホを近くに置いているだけでつい手に取ってしまい、気がつくと時間がたっていることがあります。

また、授業でスマホを使うようになると、友達とのトラブルや情報の扱い方の問題も出てくるかもしれません。

安全に使うためのルールづくりには、まだ時間がかかると感じます。

これらの理由から、私は授業中のスマホ利用には反対です。

どうしても使う場合は、先生が必要なときだけ許可するなどの工夫が大切だと思います。

反対意見が書けない原因とその対処法

反対の理由が思いつかないときの考え方

反対意見を書くとき、まずつまずきやすいのが「理由が思いつかない」という悩みです。

その場合は、そのテーマの“問題点”を探す と考えやすくなります。

たとえば、

・お金がかかる

・安全ではない

・時間がかかりすぎる

・人によって向き不向きがある

など、「もし実行したら困りそうなことは何か?」と考えてみましょう。

どうしても思いつかないときは、

賛成意見のメリットをひっくり返す のもコツです。

メリットの裏側には、必ずどこかにデメリットが隠れています。

根拠が弱くなるときに強くするコツ

理由は書けても、根拠の部分がうまく言えないこともあります。

そのときは、次の3つのどれかを使ってみると書きやすくなります。

① 自分の経験

自分のまわりで起きたことは、いちばん書きやすく、読み手にも伝わりやすいです。

② 周りで見たこと

「友達でこういう人がいた」「学校でこういう場面を見た」などの例は根拠として使えます。

③ ニュース・よくある事実

むずかしいニュースである必要はありません。

「最近は〜と言われています」「〜という調査があります」などの一般的な事実でOKです。

根拠は“正確な情報でないとダメ”と思う必要はありません。

大切なのは、読み手がイメージできる説明になっているかどうか です。

「反対=否定」になってしまうときの直し方

反対意見を書くときにやってしまいがちなのが、相手の意見を強く否定してしまう書き方です。

たとえば、

・「絶対に間違っている」

・「そんなことをするべきではない」

など、強いことばを使うと、文章がきつく感じられます。

その場合は、次のような柔らかい表現に直すとよいでしょう。

-

「〜という心配があります。」

-

「〜の点で問題があると感じます。」

-

「〜のような工夫が必要だと思います。」

このように書きかえると、読み手にも伝わりやすく、ていねいな印象の意見文になります。

よくあるミスと注意点(中学生がつまずきやすいポイント)

感情表現だけで書いてしまう

反対意見を書くときに多いのが、気持ちだけで書いてしまう パターンです。

たとえば、

-

「イヤだから反対です」

-

「自分は好きじゃないので反対です」

というように、感情だけだと読み手を納得させることができません。

意見文では、気持ちよりも 理由→根拠 の流れが大切です。

「なぜそう思ったのか」を一歩ふみ込んで説明するようにしましょう。

「なんとなく反対」になり説得力が出ない

テーマによっては、なんとなく「反対のほうが書きやすい」と感じて選んでしまうことがあります。

しかし、理由がはっきりしていないと途中で文章が止まってしまい、説得力の弱い文章になってしまいます。

その場合は、

「もし実行したらどんな困りごとが起きる?」

という視点で考えると、反対の理由が見つけやすくなります。

問題点・デメリットを探すことが、反対意見を書くコツです。

相手の意見を否定しすぎてしまう

反対意見を書くとき、つい相手の意見を強く否定してしまうことがあります。

しかし、

-

断定しすぎる

-

きつい言葉を使う

と、文章全体が攻撃的に見えてしまいます。

たとえば、「絶対ダメです」「まちがっています」などの表現です。

そのような場合は、次のように言いかえると柔らかくなります。

-

「〜という点で心配があります。」

-

「〜と感じる人もいると思います。」

-

「〜のような工夫が必要だと思います。」

相手の意見を尊重しながら、自分の考えを伝えることがポイントです。

反対意見だけでなく、意見文全体の流れをもう一度整理したい場合は、基本をまとめた以下のガイドで

👉 意見文の基本の書き方を全体から復習する

こともできます。

さらに、600字レベルで反対意見も入れたハイレベルな意見文に挑戦したい人は、意見文600字の書き方|反対意見入りテンプレ&例文つき も参考になります。

まとめ|反対意見は“理由と根拠”で書けばカンタン

反対意見は、

むずかしそうに感じるかもしれませんが、

実は「理由」と「根拠」をそろえるだけで、誰でも書きやすくなります。

まずは、

・自分は反対の立場で書く

・理由は1つにしぼる

という2つを意識すると、文章の流れがスムーズになります。

さらに、理由を支えるための根拠として、

自分の経験や見たこと、ニュースで知った事実などを少しだけくわえると、読み手に伝わりやすくなります。

反対するだけで終わらせず、最後に「こうすればよい」という提案を入れると、文章がていねいでまとまりのある印象になります。

困ったときは、テンプレートや例文を参考にしながら、順番に書いていくことがコツです。

ぜひ、学校の課題やテストの前に活用してみてください。