意見文を書いていると、

「具体例ってどう書けばいいの?」

「そもそも自分には体験がないから無理かも…」

と手が止まってしまうことはありませんか?

実はこれ、とてもよくある悩みです。

学校の宿題で意見文を書くとき、

“体験を書きましょう” と言われることも多いので、

体験がない=書けない、と思ってしまう子も少なくありません。

でも大丈夫です。

意見文の具体例は、

実際の体験がなくても、作り方のコツさえ知れば必ず書けます。

しかも、ちょっとした「考え方の切り替え」だけで

すぐに思いつくようになります。

このページでは、

-

具体例が必要な理由

-

体験がないときにどう考えればいいか

-

誰でも使える“具体例の作り方”

-

そのまま使えるテンプレート

を、できるだけわかりやすく紹介します。

「体験がないから書けない…」という不安が、

読み終えるころにはスッと軽くなりますよ。

意見文を書くときは、具体例だけでなく「書き始め」をどうするかでも悩みやすいものです。

もし導入文が思いつかないときは、こちらの記事も参考にしてみてください。

具体例が出てこないのは普通です|まず知っておきたいこと

意見文を書くときに、

「具体例ってどうすればいいの?」

「体験が思い浮かばない…」

と悩むのは、とても自然なことです。

むしろ、最初からスラスラ書ける人のほうが少ないくらいです。

多くの子がつまずく理由は、

“具体例=自分の体験を書かなきゃいけない”

と思いこんでしまうから。

でも、ここが大切なポイントです。

意見文は「本当にあった体験」じゃなくても大丈夫。

「ありそうだな」と思える身近な場面や、

人の話・ニュース・想像の中の出来事でも、

しっかりと意見を伝える“具体例”になります。

つまり、

体験がない=書けない

ではありません。

まずはここを知っておくだけで、

具体例を考えるハードルがぐっと下がり、

意見文が書きやすくなります。

それでも「具体例どころか、主張や理由の段階で手が止まってしまう…」という場合は、どこでつまずいているのかを整理できるまとめ記事も役立ちます。

👉 意見文が書けない人へ|主張・理由・具体例が浮かばない原因と対処法

「じゃあ、どうやって具体例を作るの?」

という部分は、このあと順番にわかりやすく説明していきますね。

意見文に“具体例”が必要な理由|ここを押さえると書きやすくなる

「具体例を入れましょう」と言われても、

なぜ必要なのかがわからないと、書くのが難しく感じてしまいますよね。

でも、理由がわかると

「なるほど、こういう場面を書けばいいのか!」

と具体例がぐっと作りやすくなります。

意見文に具体例が必要な理由は、主に次の3つです。

① 読み手に“イメージ”が伝わるから

ただ「〜すべきだと思います」と書くだけでは、

読み手がイメージしづらく、説得力も弱くなります。

そこに1つ具体例が入るだけで、

「なるほど、そういうことか」と伝わりやすくなるんですね。

② 理由をより強くするため

意見文は、

意見 → 理由 → 具体例 → まとめ

という流れで書くとわかりやすくなります。

この“理由”を補強してくれる役目が、具体例です。

③ 相手に「確かに」と思ってもらいやすくなる

たとえ体験が本物でなくても、

ありそうな場面を示すことで、読み手は納得しやすくなります。

むずかしい言葉を使わなくても、

具体例を入れるだけで文章の説得力はぐっと上がります。

「具体例を入れろって言われるけど、意味がわからない…」

というモヤモヤがあったら、これで少しスッキリしたのではないでしょうか。

理由と具体例はセットで考えると、意見文全体がぐっと読みやすくなります。

理由の書き方をもっと深く知りたい場合は、こちらの記事で分かりやすく解説しています。

👉 意見文の理由の書き方|説得力が出るテンプレ

反対の立場を取り入れた文章にレベルアップさせたいときは、反対意見をどんな順番で入れて、そこから自分の意見や具体例につなげていくかを中学生向けにまとめたこちらの記事も役立ちます。

👉 意見文 反対意見の書き方|中学生向けに例文付き解説

次の見出しでは、いよいよ

体験がなくても書ける“具体例の作り方”

をステップごとに紹介していきます。

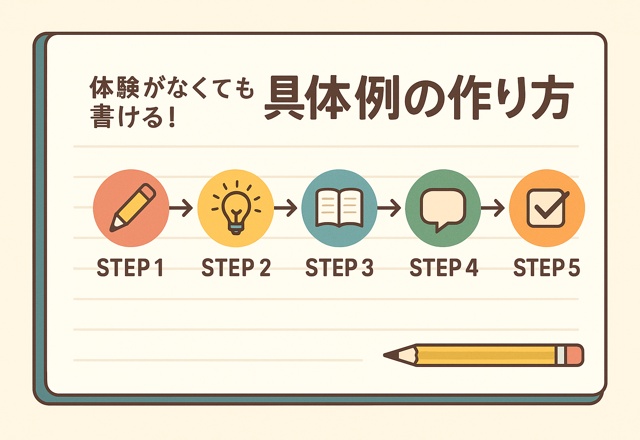

体験がなくても書ける!具体例の作り方5ステップ

「体験がないと具体例が書けない…」

と思ってしまいがちですが、実はそんなことはありません。

具体例は 考え方の順番 を知るだけで、

だれでも作れるようになります。

ここでは、体験がなくても使える

“5つのステップ” を紹介します。

ステップ① テーマを1つにしぼる

「何について意見を書くのか」がぼんやりしていると、

具体例も思い浮かびにくくなります。

まずは、テーマをひとことにまとめてみましょう。

例:

-

あいさつは大切

-

ルールを守ること

-

片付けの習慣

-

SNSの使い方 など

テーマが一つに決まるだけで、

具体例の方向性がぐっと定まり、考えやすくなります。

ステップ② “身近な場面”を思い出す

次に、学校や家庭で「ありそうな場面」を探します。

-

学校での出来事

-

家でよく見る光景

-

友達とのやり取り

-

買い物や通学中のこと

実際に体験していなくても、

“よく見かける状況” はたくさんありますよね。

その中から、テーマに関係するものを選びます。

ステップ③ 他の人の体験やニュースを借りる

自分の体験がなくても、

家族・友達・テレビ・ニュースなど、

ほかの人の経験をヒントにできます。

たとえば、

「妹が片付けをしなくて困っていた話を聞いた」

「ニュースでスマホの使いすぎが問題になっていた」

など。

事実として書かず、

“〜という話を聞きました” “〜という例があります”

という形にすれば安心です。

ステップ④ 想像で『ありそうな場面』を作ってみる

ここからが一番のポイントです。

具体例は、実際に体験していなくても、

“起こりそうな状況を想像する” だけで作ることができます。

例:

「もし教室で、あいさつをしても返事が返ってこない場面を想像してみてください。」

「友達同士でルールを守らずトラブルになる様子を考えると…」

これは「嘘を書く」のではなく、

意見をわかりやすくするための“仮定の場面” を示すだけです。

意見文では、この方法がとても使いやすく、確実に説得力が出ます。

ステップ⑤ 結論につながる形で短くまとめる

最後に、テーマ(意見)と結びつくように一文で整えます。

例(テーマ:あいさつの大切さ)

「このように、あいさつがないと場の雰囲気が悪くなり、人間関係にも影響します。」

ここでは長く書く必要はありません。

「だから私は〇〇だと思う」という流れがつながれば十分です。

この5ステップを使うと、

体験がゼロでも、具体例がスッと作れるようになります。

次の見出しでは、さらに

“本当に体験がないときに使える代わりの具体例”

を具体的に紹介しますね。

本当に体験がゼロのときに使える“代わりの具体例”リスト

「どれだけ考えても、どうしても体験が出てこない…」

そんなときに使えるのが、ここで紹介する“代わりの具体例”です。

この方法を使えば、

自分の体験がまったくなくても、

自然で説得力のある具体例が作れます。

① 家族の話をヒントにする(質問例つき)

家族の日常には、具体例のタネがたくさんあります。

悩んだときは、身近な人の経験を借りてもOKです。

使いやすい質問例:

-

最近、困ったことはあった?

-

家でよくある「◯◯のトラブル」ってある?

-

学生のころに苦労したことってある?

聞いた内容を「〜という話を聞きました」という形で使えば、

自分の体験でなくても自然な文になります。

② 友達の話を参考にする(注意点あり)

友達との話題にも、具体例として使いやすいものが見つかります。

ただし、個人を特定できる書き方は避けましょう。

良い使い方:

-

「友達の一人が〜と言っていました」

-

「身近な人で、こんな場面がありました」

NG:

-

実名を書く

-

個人がわかるエピソードを書く

安全に使えば、友達の話はとても便利な材料になります。

③ ニュース・テレビ・本から例を見つける

現実の社会で起きていることは、

意見文の具体例にとても使いやすい材料です。

例:

-

スマホの使いすぎが問題になっている

-

食品ロスがニュースで取り上げられていた

-

勉強法の本に「生活習慣の大切さ」が書かれていた

これも “〜ということを耳にしました”

“〜という話題を見かけました” という形にすればOK。

実体験ではないけれど、

読み手にとってイメージしやすい具体例になります。

④ 完全に想像する場合の“リアルに見せるコツ”

体験もなく、話も聞けないときは、

想像で「ありそうな場面」を作る 方法が一番使えます。

リアルに見せるポイントは3つ。

-

だれが(例:クラスの一人、家庭の誰か)

-

どこで(教室、家、学校行事など)

-

どんなふうに(どんな行動・どんな結果)

この3つを入れるだけで、

「本当にありそうな場面」になり、説得力が出ます。

例:

「たとえば、教室でだれもあいさつをしない状況を想像してみてください。静かで暗い雰囲気になり、話しかけにくくなります。」

これは体験ではありませんが、

“イメージしやすい” ことで十分立派な具体例です。

体験がまったくなくても、

こうした「代わりの具体例」を使うことで、

だれでも意見文の説得力を高めることができます。

次は、実際に使える テンプレートと例文 を紹介していきますね。

“書きやすいテーマ別” 具体例テンプレート集(体験なし用)

ここでは、体験がなくてもそのまま使える

「テーマ別の具体例テンプレート」 を紹介します。

どれも

-

ありそうな場面

-

誰でもイメージしやすい内容

-

体験なしでOK

を意識して作っています。

意見文のテーマに合わせて、そのまま使ったり、

少しアレンジして活用してくださいね。

① 学校生活のテーマ(例:あいさつの大切さ)

テンプレート:

「たとえば、朝教室に入ったときに、あいさつをしても返事が返ってこない場面を想像してみてください。教室の空気が少し暗くなり、話しかけにくい雰囲気になります。」

ポイント:

-

あいさつがないとどうなるか

-

雰囲気・気持ち・人間関係に結びつけると説得力UP

② 家庭のテーマ(例:片付けの習慣)

テンプレート:

「もし家の中で、物が出しっぱなしになっている場面を考えてみてください。必要な物がすぐに見つからず、時間がかかったり、家族が困ったりすることがあります。」

ポイント:

-

“片付けないと起きる問題” を想像する

-

家庭のあるある場面は書きやすい

③ 友達・人間関係のテーマ(例:ルールを守ることの大切さ)

テンプレート:

「たとえば、遊びのルールを守らずに勝手に進めてしまう人がいる場面を想像してみてください。遊びがうまく進まず、友達同士でトラブルになることがあります。」

ポイント:

-

実際の友達を書く必要はない

-

“ありそうなトラブル” にすると自然

④ 社会的テーマ(例:スマホの使い方)

テンプレート:

「ニュースでも、スマホの使いすぎが問題になる場面をよく聞きます。もし夜遅くまでスマホを使い続けてしまう人を想像すると、睡眠時間が減り、次の日に集中できないことが考えられます。」

ポイント:

-

ニュースを“背景として使う”のが書きやすい

-

自分がやっていなくても問題なし

⑤ 学習・努力のテーマ(例:計画的に勉強する大切さ)

テンプレート:

「もしテスト前日にだけまとめて勉強しようとする場面を考えると、覚えきれずに焦ってしまい、良い結果につながらないことがあります。」

ポイント:

-

勉強の“ありがちな失敗”は誰でも想像しやすい

-

努力系テーマで使いやすい

テーマに合わせて、

このテンプレートを“型”として使うだけで、

体験がない場合でも自然な具体例が書けます。

次の見出しでは、

より実践的に使える 3分ワーク を紹介しますね。

具体例の作り方ワーク|3分で1つ作れるフレーム

「具体例の作り方はわかったけれど、やっぱり自分で考えるのはむずかしい…」

そんなときに便利なのが、この “3分で1つ作れるフレーム(型)” です。

穴埋めをするだけで、

自然で説得力のある具体例が完成します。

▼ 3分ワーク:穴埋めするだけで具体例が作れる!

下の3つを順番に埋めるだけです。

① だれが(人物)

例:クラスの一人/友達のAさん/家族のだれか/自分でもOK

② どこで(場所)

例:教室/家の中/休み時間/買い物のとき/下校中

③ どんなことが起きた(行動・結果)

例:あいさつが返ってこなかった/ルールを守らずトラブルになった/片付けをしなくて困った など

▼ これをつなげると具体例が完成!

テンプレート:

「たとえば、(①)が(②)で(③)場面を想像してみてください。」

▼ 作例(テーマ:あいさつの大切さ)

① クラスの一人が

② 朝の教室で

③ あいさつをしても返事をしない

これを組み合わせると——

「たとえば、朝の教室で、クラスの一人があいさつをしても返事をしない場面を想像してみてください。教室の空気が少し暗くなり、話しかけにくい雰囲気になります。」

体験なしでも、

“ありそうな場面”がスッと作れます。

▼ さらに短くまとめるコツ

具体例を作ったあとは、

最後に 「だから私は〜と思います」 を加えるだけで、

意見文としてきれいにまとまります。

このワークは、どんなテーマにも応用できます。

書く前にこの穴埋めだけしておくと、

意見文のスピードが一気に上がりますよ。

次は、具体例でやりがちな NGパターン を紹介します。

やってはいけないNG具体例|初心者がやりがちな3つのミス

具体例は文章の説得力を高めてくれる大事な部分ですが、

書き方をまちがえると、かえって伝わりにくくなってしまいます。

ここでは、意見文でよくある NGパターン を3つ紹介します。

書く前にちょっと意識しておくだけで、文章がぐっと読みやすくなりますよ。

① 結論と関係のない話を書いてしまう

具体例は、あくまで “自分の意見を説明するための話” です。

テーマと関係のない出来事を書くと、

「で、何が言いたいの?」 と読み手が迷ってしまいます。

NG例:

(テーマ:片付けの大切さ)

「この前、公園で犬を見かけました。」

→ 片付けと関係がないので、説得力が弱まってしまう。

OK例:

「たとえば、机の上に物が出しっぱなしになっていると、必要な物がすぐに見つからず困る場面があります。」

② 文章が長くなりすぎて、読み手が疲れてしまう

具体例を一生けんめい書こうとすると、

つい説明が長くなってしまうことがあります。

でも、意見文の具体例は 短くてOK!

一つの場面を、

「だれが」「どこで」「何が起きた」の3つだけにすると

読みやすく、ポイントが伝わりやすくなります。

③ 感想だけで終わってしまう

“思いました”“すごいと思いました” などの 感想だけ になってしまうと、

具体例としては弱くなってしまいます。

NG例:

「友達があいさつをしていて、いいなと思いました。」

→ 場面がわからず、説得力が弱い。

OK例:

「たとえば、友達が大きな声であいさつをすると、周りの人も気持ちよくなり、クラスの雰囲気が明るくなると思います。」

“どんな場面か” を示すだけで、文章が見違えるように伝わりやすくなります。

NG例を避けるだけで、

あなたの具体例はぐっとわかりやすく、読み手に伝わるものになります。

次は、記事の最後の まとめ を書いていきますね。

まとめ|体験がなくても説得力のある意見文は書ける

具体例を書くのはむずかしい…と思いがちですが、

体験がなくても、意見文はしっかり書くことができます。

今回お伝えしたポイントをまとめると、次の3つです。

① “体験なし”でも大丈夫と知ること

具体例は、本当に起きた出来事でなくてもOK。

身近な場面や想像の出来事でも、十分説得力があります。

② 具体例は“型”に沿って考えればスッと作れる

「だれが」「どこで」「何が起きた」の3つを埋めるだけで、

ありそうな場面が自然と作れます。

③ テーマに合わせたテンプレートを活用する

学校生活・家庭・人間関係など、

テーマ別の例を使えば、体験がなくても書きやすくなります。

理由や具体例の考え方がわかってきたら、それらをふくめた「300字の完成形」がどんな形になるのかを見ておくと、意見文全体のイメージがつかみやすくなります。

👉 小学生向け 意見文300字テンプレ|そのまま使える例文つき

さらに、600字レベルで反対意見もふくめた意見文に挑戦したい場合は、意見文600字の書き方|反対意見入りテンプレ&例文つき も参考になります。

意見文は、書くたびに少しずつ上達します。

今回のステップやテンプレートを参考に、

まずは短い具体例から気軽に試してみてくださいね。

読み手に「なるほど」と思ってもらえる意見文が、

きっと書けるようになります。

具体例と理由をひとつの流れとしてまとめたい場合は、本論全体の組み立て方だけをくわしく解説したこちらの記事も参考になります。

👉 意見文 本論の書き方|理由→具体例→補足の型を徹底解説

具体例が書けるようになったら、次は「最後のまとめ方」も押さえておくと、さらに文章が整います。

意見文の締め方はこちらで例文つきで解説しています。

また、意見文の書き方全体を流れで知りたい方は、こちらの記事もあわせてどうぞ。