夏休みの自由研究といえば、

ノートやワークシートにまとめる方法もありますが、

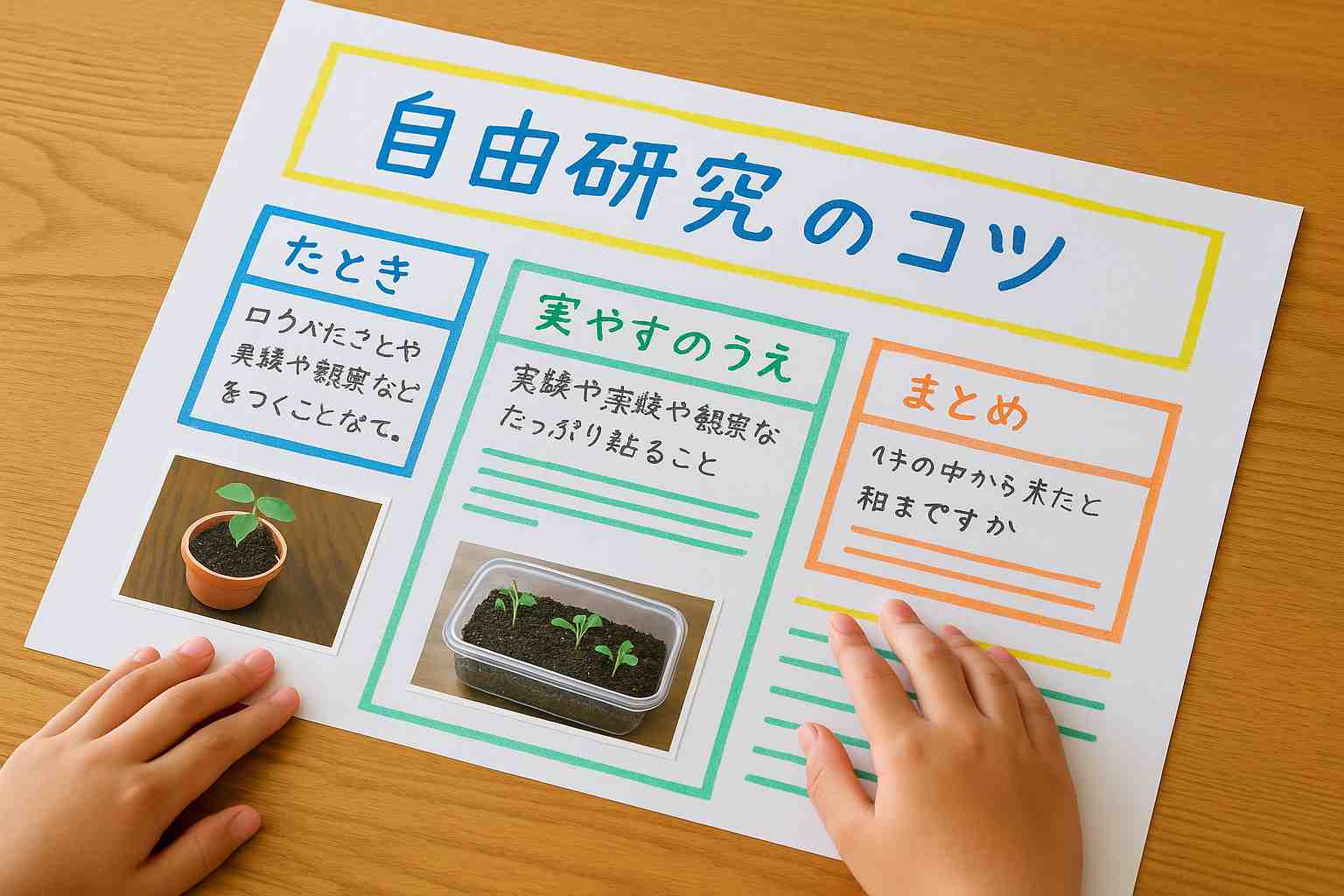

「模造紙にきれいにまとめたい!」という子も多いですよね。

でも実際に始めてみると、

「どこから書けばいいの?」

「写真はどのあたりに貼るの?」

と、レイアウトで悩んでしまうことも少なくありません。

模造紙は大きくて目立つ分、見やすく整理することがとても大切です。

きれいに配置するだけで、内容が伝わりやすくなり、

発表のときも先生や友達の印象がぐんと良くなります。

このページでは、

初めて模造紙でまとめる小学生でもわかるように、

レイアウトの考え方や貼り方のコツをやさしく紹介します。

どんな配置にすれば見やすくなるのか、いっしょに見ていきましょう。

模造紙でまとめるメリットとポイント

なぜ模造紙が自由研究に向いているのか

模造紙は、ノートよりもずっと大きな紙です。

その広さをいかして、写真や図、グラフなどをたっぷり貼ることができます。

自由研究では、「やったこと」と「わかったこと」をわかりやすく伝えることが大切。

模造紙なら、見る人が一目で全体を見渡せるので、

発表のときにもとても伝わりやすくなります。

また、模造紙は自分なりのレイアウトを自由に考えられるのも魅力。

配置を工夫すれば、作品の個性を出すこともできます。

ノートより見やすく伝わる理由

ノートの場合、ページをめくるときに流れが切れてしまうことがありますが、

模造紙は1枚の中にすべての情報をまとめられます。

たとえば、

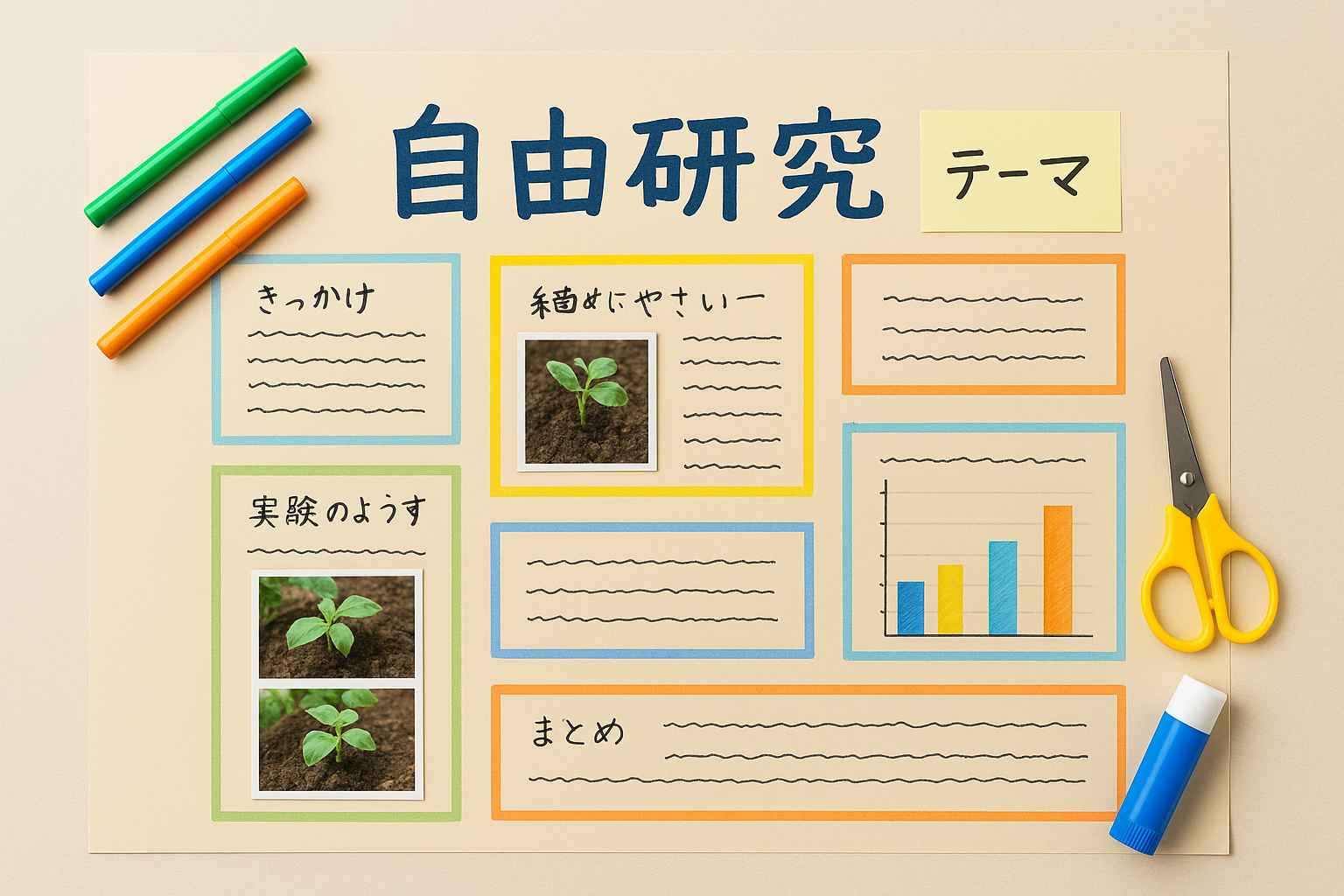

左側に「きっかけ」、

真ん中に「実験や観察」、

右側に「わかったこと」を並べるだけで、

見る人が順番に内容を理解しやすくなります。

つまり、模造紙は発表しながら説明するのに向いているんですね。

声で話す内容と、紙の見た目が一致していると、聞く人もわかりやすく感じます。

見やすい模造紙レイアウトの基本パターン

模造紙を使うときに一番大切なのは、見る人が流れを追いやすい配置にすることです。

自由研究の内容がどんなに良くても、文字や写真がバラバラだと伝わりにくくなってしまいます。

ここでは、小学生でもまねしやすいレイアウトの3つの基本パターンを紹介します。

上から下に流れる「段組み型」

最も基本的なのが、上から下へ順番にまとめる方法です。

新聞や教科書のように、流れが自然で見やすいのが特徴。

上の段に「タイトル」と「テーマ」、

真ん中に「調べたこと」や「実験のようす」、

下の段に「わかったこと」や「まとめ」を配置します。

文字と写真をバランスよく置くことで、

先生にも友達にも読みやすい模造紙になります。

中央にまとめる「ビジュアル型」

中心に大きくテーマやタイトルを書いて、

そのまわりに写真や説明を放射状に広げるレイアウトです。

見た目がインパクトがあり、作品としての印象を強く残せるのがポイント。

ただし、周囲のスペースを埋めすぎると見づらくなるので、余白をしっかり残すことを意識しましょう。

写真を活かした「観察・実験型」

観察や実験をテーマにした自由研究では、

写真を主役にした配置が効果的です。

たとえば、

上に「観察したきっかけ」、

中央に「写真とコメント」、

下に「結果やまとめ」を入れると流れがスムーズになります。

写真は同じ方向にそろえると、見た目も整ってきれいに見えます。

どのパターンも、見やすさとバランスが大切です。

模造紙を使う前に、まずノートやコピー用紙で小さくレイアウトを考えてみると、仕上がりがぐんと良くなりますよ。

レイアウトを考える前に決めたい3つのこと

模造紙を使うときは、いきなり貼りはじめるよりも、

「どんな見せ方にしたいか」を先に考えることが大切です。

ここでは、レイアウトを整えるために押さえておきたい3つのポイントを紹介します。

タイトルの位置と文字の大きさ

模造紙の中でいちばん目立たせたいのは「タイトル」です。

見る人がパッと見て内容を想像できるように、

上の中央に大きく書くのが基本です。

文字は太めのペンを使い、読みやすい色(黒・青・赤など)で書きましょう。

また、タイトルの下に小さく「名前」や「学年」を入れておくと、作品としての完成度が高くなります。

文章と写真のバランス

文字ばかりになってしまうと読みにくく、

逆に写真ばかりだと何を伝えたいのか分かりづらくなります。

目安としては、

文字7:写真3くらいの割合を意識するとちょうどよいバランスです。

写真の下には簡単な説明や日付を添えて、

「この写真は何を表しているのか」がわかるようにしておくと親切です。

色づかいと装飾のルール

カラーペンやマスキングテープなどを使うときは、

使う色を3色までにおさえると、全体がまとまりやすくなります。

たとえば、

タイトルは青、見出しは緑、本文は黒、というように

決まりを作っておくと、見やすく仕上がります。

色が多すぎるとごちゃごちゃしてしまうので注意しましょう。

ちょっとした下準備をするだけで、完成したときの見やすさが大きく変わります。

次は、実際に「模造紙に貼るときのコツ」を見ていきましょう。

模造紙に写真や資料を貼るときのコツ

模造紙を使うときに悩みやすいのが、写真や資料の貼り方です。

どの位置に貼るか、どうすればきれいに見えるかで、印象が大きく変わります。

ここでは、ちょっとした工夫で見やすく仕上げるコツを紹介します。

仮置きしてからのりづけする

いきなりのりで貼ってしまうと、「あれ、ずれてる…」と後で気づくことがあります。

まずは写真や紙を全部並べて配置を確認しましょう。

タイトルから順に見たときに、内容の流れが自然かどうかをチェックします。

OKなら、上のほうから順番にのりづけしていくと失敗しにくいです。

このひと手間で、全体の見やすさがぐんと上がります。

写真は少し斜めに貼ると動きが出る

まっすぐに並べるのも良いですが、

同じ向きの写真ばかりだと単調に見えてしまいます。

2〜3枚だけ少しだけ斜めに貼ると、全体がやわらかい印象になります。

また、写真の下に「いつ・どこで・何をしたか」を一言そえると、見る人にも内容が伝わりやすくなります。

余白を残すと見やすくなる

写真や文をぎっしり詰めてしまうと、

大事な部分が目立たなくなってしまいます。

模造紙では余白もデザインの一部として考えましょう。

行間や写真のまわりに少しスペースを空けることで、

読む人の目が自然に流れていきます。

模造紙は「貼る位置」だけでなく、「貼らない余白」も大切です。

次は、そんなバランスを考えるときに役立つ

「模造紙サイズと配置バランスの考え方」を紹介します。

模造紙サイズと配置バランスの考え方

模造紙といっても、実はいくつかのサイズがあります。

大きさを選ぶときに「どれにすればいいの?」と迷う人も多いでしょう。

ここでは、サイズごとの特徴と、配置を考えるときのコツを紹介します。

A1・B2などサイズごとの特徴

学校でよく使われるのは「B2(約51cm×72cm)」サイズです。

教室の掲示板に貼りやすく、持ち運びもしやすい大きさです。

一方、「A1(約59cm×84cm)」は少し大きめで、

写真を多く貼りたいときやグラフを大きく見せたいときにおすすめ。

どちらを選んでも大丈夫ですが、

大きすぎると家で作業しにくくなるので、

机の広さや持ち運びのことも考えて選びましょう。

1枚に収まらないときの工夫(2枚使いなど)

テーマによっては、模造紙1枚では入りきらないこともあります。

そんなときは、2枚をつなげて使う方法もあります。

たとえば、左の紙に「実験や観察のようす」、

右の紙に「結果とまとめ」を書くと、

流れがスムーズで見やすくなります。

つなぐときは、裏からマスキングテープや紙テープで軽く貼るときれいです。

持ち運びのときは、折れないように丸めて筒に入れると安心です。

模造紙の大きさは、まとめたい内容の量や発表の形に合わせて決めるのがコツです。

「どのくらい書きたいか」を考えてからサイズを選ぶと、作業がスムーズに進みますよ。

見やすさをアップする仕上げチェック

模造紙ができあがったら、最後にもう一度全体を見直す時間を取りましょう。

細かいところを少し整えるだけで、見やすさや印象が大きく変わります。

ここでは、仕上げのときにチェックしておきたい3つのポイントを紹介します。

タイトルが目立つか

まず、模造紙を少し離れたところから見てみましょう。

一番に目に入るのが「タイトル」になっているでしょうか?

もし他の文字や写真の方が目立っていたら、

タイトルの文字を太くしたり、下に線を引いたりして調整します。

大きさをほんの少し変えるだけでも、印象はぐっと良くなります。

説明文が読める大きさか

次に確認したいのは、文字の大きさです。

書いているときは気づきにくいのですが、

小さすぎると発表のときに見えにくくなってしまいます。

本文の文字は

マジックペンの細字〜中字くらいがちょうどよく、

タイトルより2回りほど小さいと読みやすいです。

読んだ人がスッと内容を理解できるように整えましょう。

全体がスッキリしているか

模造紙全体を見て、余白がちゃんとあるかを確認します。

すき間が少なすぎると窮屈な印象になり、

逆に空きすぎると寂しく感じます。

写真や文字の間に指1本分くらいの空間を残すと、

見た目がスッキリしてバランスが良くなります。

ここまでできたら、いよいよ完成です!

模造紙は「書く」「貼る」だけでなく、

どう見せるかを考えることで作品の魅力がぐんと上がります。

まとめ

自由研究の模造紙づくりは、

ただ情報を貼るだけでなく

「どう見せるか」を考えることで、

見る人にも伝わりやすい作品になります。

今回紹介したポイントをもう一度整理すると、

-

見やすいレイアウトを意識する

-

写真や資料は仮置きしてから貼る

-

余白やタイトルの大きさでバランスを取る

この3つを意識するだけで、仕上がりがぐんと変わります。

特に、模造紙全体の構成を最初に考えておくことが大切です。

どんな順番で伝えるかを決めてから作業を始めると、

無駄な貼り直しが減り、きれいにまとまります。

また、模造紙だけでなく、

ノート・画用紙・レポートなど他のまとめ方についても知りたい人は、こちらの記事もチェックしてみてください。

きっと、自分に合った「見せ方」が見つかるはずです。