夏休みの宿題の中でも、ちょっと悩むのが「自由研究」。

テーマを決めたのはいいけれど、

「どうまとめたらいいの?」「ノートでもいいの?」「模造紙ってどんなふうに使うの?」

と、いざ形にするときに迷ってしまう人も多いですよね。

実は、自由研究は「どんな形でまとめるか」を最初に決めておくだけで、作業の進み方も、見やすさもぐんと変わります。

このページでは、小学生を中心に、中学生にも役立つ自由研究のまとめ方・書き方の基本を、やさしく、わかりやすく紹介します。

模造紙・ノート・スケッチブックなど、まとめ方の違いから、表紙やタイトルのつけ方、発表前のチェックポイントまで、「これ1本で全体の流れがわかる」ガイドです。

自由研究をまとめる前に「ゴールの形」を決めよう

自由研究を始める前に、まず考えたいのが「どんな形でまとめるか」です。

研究の内容そのものよりも、最終的な見せ方(=ゴールの形)を先に決めておくと、流れがとてもスムーズになります。

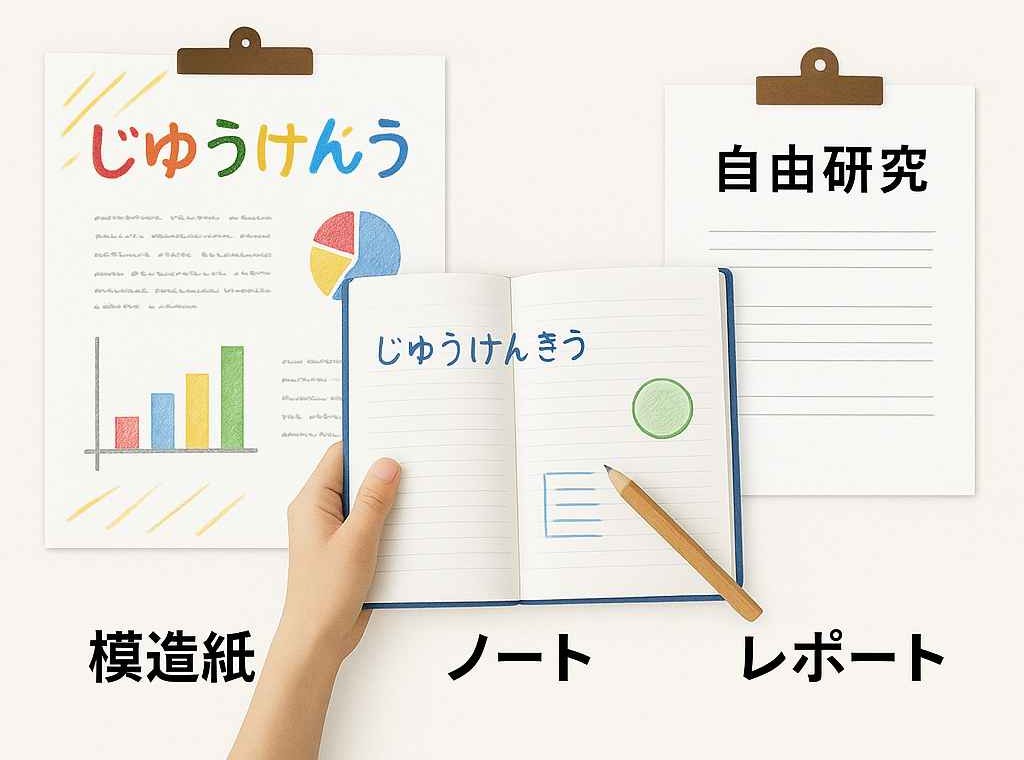

自由研究のまとめ方には、主に次の3つのタイプがあります。

● 模造紙タイプ

学校での掲示や発表に向いているのが「模造紙タイプ」です。

1枚の紙にタイトル・写真・調べた内容をまとめるため、見た目のわかりやすさがポイントになります。

テーマを図や写真で説明したいときにおすすめです。

● ノート・スケッチブックタイプ

観察や記録を中心にまとめたい人には、「ノートタイプ」や「スケッチブックタイプ」がおすすめ。

調べたことを順に書き足していけるので、毎日の記録形式にぴったりです。

理科の観察記録や植物の成長記録など、時系列で書く自由研究に向いています。

● レポート・冊子タイプ

中学年以上になると、「レポート」や「冊子」形式でまとめるケースも増えてきます。

見出しやページ構成を意識しながら、論理的に説明する練習になります。

「考察」や「まとめ」までしっかり書きたい人はこちらがおすすめです。

どの形にするかで、

準備する材料やレイアウトも変わってきます。

まずは「自分のテーマに合ったまとめ方」を選びましょう。

自由研究の基本構成をおさえよう

どの形式でまとめる場合でも、自由研究には基本の流れがあります。

この順番を意識して書くと、内容が整理されて、読みやすくなります。

【自由研究の基本構成】

-

タイトル(テーマ)

-

きっかけ・目的(どうしてこの研究をしたのか)

-

準備・材料(使ったもの)

-

やり方(実験や調べ方)

-

結果(わかったこと)

-

考察・まとめ(自分の意見や気づき)

たとえば「氷の溶け方」を調べる場合を例にしてみましょう。

-

タイトル:「氷はどんな条件で早く溶けるのか」

-

きっかけ・目的:「夏にジュースの氷がすぐ溶けてしまう理由を知りたかった」

-

準備・材料:「氷、塩、水、温度計、時計」

-

やり方:「同じ大きさの氷を3種類の条件(常温・冷蔵庫・塩水)で溶かす」

-

結果:「塩水に入れた氷が一番早く溶けた」

-

考察・まとめ:「塩水の氷が早く溶けたのは、塩が水の凍る温度を下げるからだとわかった」

このように、「なぜ」「どうやって」「どうなった」を順番に並べるだけで、どんなテーマでもしっかりした研究レポートになります。

模造紙でまとめるときのポイント

模造紙は、自由研究のまとめ方の中でも「見た目で伝わる」スタイルです。

大きな紙1枚で発表ができるため、発表会や展示向けにぴったりです。

ただし、スペースが広いぶん、レイアウトを決めずに書き始めるとバランスが崩れがち。

ここでは、きれいで見やすい模造紙を作るためのコツを紹介します。

● レイアウトは「上から下・左から右」の流れで

人が読みやすいレイアウトは、

新聞やポスターと同じで「上から下」「左から右」 に自然に目が流れる形です。

タイトルをいちばん上に大きく書き、

その下に「目的 → 方法 → 結果 → まとめ」と並べるとスッキリします。

● タイトルは大きく・太く・中央に

タイトルは模造紙の“顔”です。

カラーペンや画用紙を使って、

遠くからでも読める文字サイズにするのがポイント。

装飾をしすぎるよりも、太くはっきり書く方が印象的です。

● 写真や図をうまく使う

写真やイラストを貼ると、研究内容が伝わりやすくなります。

ただし、写真が多すぎるとごちゃごちゃして見えるので、説明文と1セットにして配置するのがコツです。

● 模造紙に直接書かず、下書きをしてから貼る

いきなり模造紙に書くと、スペース配分を間違えることがあります。

まずはA4用紙などで下書きレイアウトを考えてから、清書部分を貼るのがおすすめです。

ノートやスケッチブックでまとめるときのコツ

ノートやスケッチブックは、毎日の記録や観察を中心にした自由研究にぴったりです。

特に理科や生活科のテーマでは、「少しずつ書き足していける」点が大きなメリットです。

● 1ページ=1日の記録を意識しよう

観察系の自由研究では、日ごとの変化が分かるように、1ページごとに日付と内容をまとめるのがおすすめです。

植物の成長・天気の変化・実験の経過など、

「その日に見たこと・感じたこと」を書いておくと後でまとめやすくなります。

● 見出しと区切り線を使って見やすく

ノート全体が文章だけになると、どこに何が書いてあるか分かりにくくなります。

見出しをつけたり、色ペンで区切り線を入れたりして、ぱっと見で内容が分かるページ構成にしましょう。

● 写真やイラストを少し入れると印象アップ

観察の様子や実験結果を、写真や手書きのイラストで補うと、ぐっと伝わりやすくなります。

特に小学生の場合は、絵で表現する力も評価されるポイントです。

● ノートまとめの締め方

最終ページには、「わかったこと」や「これからやってみたいこと」を書いて締めるとよいです。

書き方は作文に近くなりますが、むずかしく考えずに、自分のことばで感想を書くことが大切です。

レポート・冊子形式でまとめるときのコツ

中学年〜中学生になると、模造紙やノートだけでなく、レポート形式でまとめるケースも増えてきます。

「考察」や「データの分析」などをしっかり書くことで、より深い内容の自由研究に仕上がります。

● ページ構成を最初に決めよう

冊子タイプの自由研究は、ノートや模造紙よりもページ数が多くなります。

そのため、最初にページの流れを設計しておくことが大切です。

たとえば──

-

表紙

-

目次

-

研究の目的・きっかけ

-

準備・方法

-

結果

-

考察

-

感想・まとめ

-

参考文献

このようにページ順を決めておけば、あとで順番を入れ替える必要がなくなります。

● 各ページには「見出し」を入れる

長い文章が続くと、読む人が内容を見失ってしまいます。

「目的」「方法」「結果」などの小見出し(H3レベル)をつけると、読み手にやさしい構成になります。

● 図・表・グラフを使うと理解しやすい

中学生の自由研究では、結果を表やグラフにまとめると、論理的に説明できるレポートに見えます。

手書きでも問題ありませんが、定規を使って丁寧に描くと見やすくなります。

● 感想や今後の課題も忘れずに

最後のページには、自分なりの感想や気づきを書いておくと印象が良くなります。

「次にやるならこうしたい」など、自分の言葉で振り返る一文があると、研究がより深く伝わります。

表紙とタイトルのつけ方

自由研究の表紙は、作品の「第一印象」を決める大切な部分です。

きれいにまとめた研究でも、表紙がないと少しさびしく見えてしまいます。

タイトルの書き方やデザインを少し工夫するだけで、ぐっと見やすくなります。

● 表紙に書く内容の基本

表紙には、次の4つを入れておくと分かりやすいです。

-

タイトル(研究テーマ)

-

学年・組・名前

-

学校名(必要な場合)

-

提出日(夏休みの提出日など)

配置は、中央にタイトル・右下に名前や学年という形が一般的です。

● タイトルは短く・具体的に

タイトルは、読む人が「どんな研究かすぐ分かる」ことが大切です。

たとえば──

×「氷の研究」

→ ○「氷が早く溶ける条件を調べよう」

×「水について」

→ ○「水にものが浮くのはなぜ?」

このように、調べた内容が伝わる言葉に直すだけで印象が良くなります。

● デザインはシンプルでOK

カラーペンで囲んだり、モチーフを1つ入れたりする程度で十分です。

派手にしすぎるよりも、整った文字と余白の方がきれいに見えます。

線を定規で引くだけでも、丁寧な印象になりますよ。

模造紙・ノート・レポート それぞれのまとめ方のコツを比較しよう

ここまで紹介してきた3つのまとめ方には、それぞれ得意な点と工夫のコツがあります。

自分の研究内容や作業のしやすさに合わせて、いちばんやりやすい方法を選びましょう。

● 模造紙タイプに向いている人

-

発表会や展示で使う予定がある

-

写真や図をメインに見せたい

-

手書きの装飾が得意

模造紙タイプは「見た目重視」なので、レイアウトのバランスが大切です。

完成後に全体を一度離れて見て、見出しの位置や色のトーンをそろえると、よりきれいに仕上がります。

● ノート・スケッチブックタイプに向いている人

-

毎日の観察や記録を残したい

-

少しずつ書き進めたい

-

手軽にまとめたい

ノートタイプは、作業を分けて少しずつ進められるのが魅力。

1日1ページを目安にすれば、無理なく完成できます。

● レポート・冊子タイプに向いている人

-

文章で説明するのが得意

-

まとめる力を試したい

-

中学年〜中学生でより本格的に取り組みたい

レポート形式では、読みやすい構成と見出しの工夫がポイントです。

ページごとに区切って書くことで、論理的にまとまった印象になります。

🟦 ワンポイント

「どれにするか迷う…」という場合は、テーマに合わせて選ぶのが一番です。

| まとめ方 | 向いているテーマ例 |

|---|---|

| 模造紙タイプ | 水の実験・天気・環境問題など、図や写真を使いたいテーマ |

| ノートタイプ | 植物の観察・ペット・日々の変化を記録するテーマ |

| レポートタイプ | 理科の実験・社会調べ・データ比較などの考察系テーマ |

発表や提出前にチェックしておきたいポイント

せっかく時間をかけてまとめた自由研究も、

「提出直前に慌てて確認したら、ページが抜けてた…」ということがよくあります。

最後にもう一度、全体を見直して完成度を高めましょう。

● 誤字・抜け落ちをチェック

小さなミスも、印象を大きく左右します。

特にタイトル・名前・日付などの基本情報の書き忘れには注意しましょう。

音読してみると、抜けている文や言葉のつながりの不自然さに気づきやすくなります。

● 内容の順番を確認

ページ順やレイアウトが入れ替わっていないかをチェックします。

模造紙の場合は、「上から下・左から右」の流れになっているかも大切です。

● 写真や資料の貼り方

写真が曲がっていたり、はがれかけていたりすると、全体の印象が下がります。

のりやテープの跡が残らないよう、丁寧に貼り直すと見栄えが良くなります。

● 感想・考察が書けているか

自由研究は「結果」だけでなく、「自分の考え」を書くことも大切です。

「わかったこと」や「これから調べたいこと」を、最後にひとこと加えるだけでも、

研究の深さが伝わります。

🟢 提出前チェックリスト

-

タイトル・名前が入っている

-

内容の順番が正しい

-

写真・図が見やすい位置にある

-

誤字・脱字がない

-

感想や考察を入れた

提出前にこの5項目を確認すれば、見落としがほとんどなくなります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 自由研究はノートでも提出できますか?

はい、大丈夫です。

学校によっては模造紙を推奨する場合もありますが、

内容が分かりやすく整理されていればノートでもOKです。

特に観察や記録が中心の研究では、ノートの方がまとめやすいこともあります。

Q2. 写真がなくても自由研究は成り立ちますか?

はい、写真がなくても問題ありません。

手書きのイラストや図でも、実験の様子や結果を伝える工夫ができれば十分です。

むしろ自分の言葉や表現で書くことの方が評価につながります。

Q3. 小学生でもグラフを使った方がいいですか?

グラフは必須ではありませんが、

「比べてわかったこと」や「変化の様子」を伝えるときに便利です。

棒グラフや折れ線グラフを手書きで描くだけでも、ぐっと見やすくなります。

Q4. 参考文献ってどう書けばいいの?

本やインターネットで調べた内容を使った場合は、

最後に「参考にした資料」をまとめましょう。

たとえば──

-

『〇〇の不思議』(○○出版)

-

○○科学館の公式サイト(URL)

このように、出典元を1〜2行で書くだけでもOKです。

Q5. 表紙はどんな紙に書けばいいの?

A4のコピー用紙や厚めの画用紙がおすすめです。

模造紙でまとめる場合は、別紙で表紙を作って重ねる形でも問題ありません。

見た目を整えるよりも、情報が正確に書かれていることを優先しましょう。

これで、自由研究のまとめ方と書き方の基本はすべて理解できます。

どんなテーマでも、「順番に整理して、自分の言葉で伝える」ことがいちばん大切です。

教科別のまとめ方ガイド

各教科別のまとめ方は以下の記事を参考にしてください。