意見文で「600字」を書こうとすると、

思った以上にむずかしく感じることがありますよね。

400字までは書けても、

600字になると構成を

どう広げればいいのか迷ったり、

途中で話がずれてしまったりすることもあります。

実は600字の意見文では、

ただ自分の意見を述べるだけでなく、

“反対意見” にも触れながら自分の考えを説明する と、

文章のレベルがぐっと上がります。

受験や進学塾でも高く評価される書き方なので、

「ワンランク上の意見文を書きたい」という人にぴったりの方法です。

このページでは、

600字の意見文に使えるテンプレートや、

反対意見を入れるときのコツ、

600字でまとまらないときの対処法まで

わかりやすく解説していきます。

600字意見文の特徴と“求められるレベル”

なぜ600字は難しい?

600字の意見文は、400字よりも文章量が増える分、

「ただ長く書けばいい」というわけではありません。

文章が長くなるほど、

-

話がぶれやすい

-

同じ内容をくり返してしまう

-

序論・本論・結論のバランスが崩れる

といった失敗が起きやすくなります。

とくに中学生・高校受験レベルになると、

“自分の意見” と “反対意見” の両方を整理しながら書く力 が求められます。

そのため、構成をしっかり決めて書くことがとても大切です。

受験・塾が600字を重視する理由

受験や進学塾では、

600字の意見文を課題に出すことがよくあります。

理由は、600字を書くためには

-

主張をはっきり示す

-

複数の理由を論理的に述べる

-

具体例を入れて説明する

-

反対意見にも触れ、最終的に自分の考えをまとめる

という、総合的な文章力 が必要になるからです。

つまり、

600字の意見文は “書けるかどうか” で

思考力・論理力・文章構成力が一気にわかる 課題なのです。

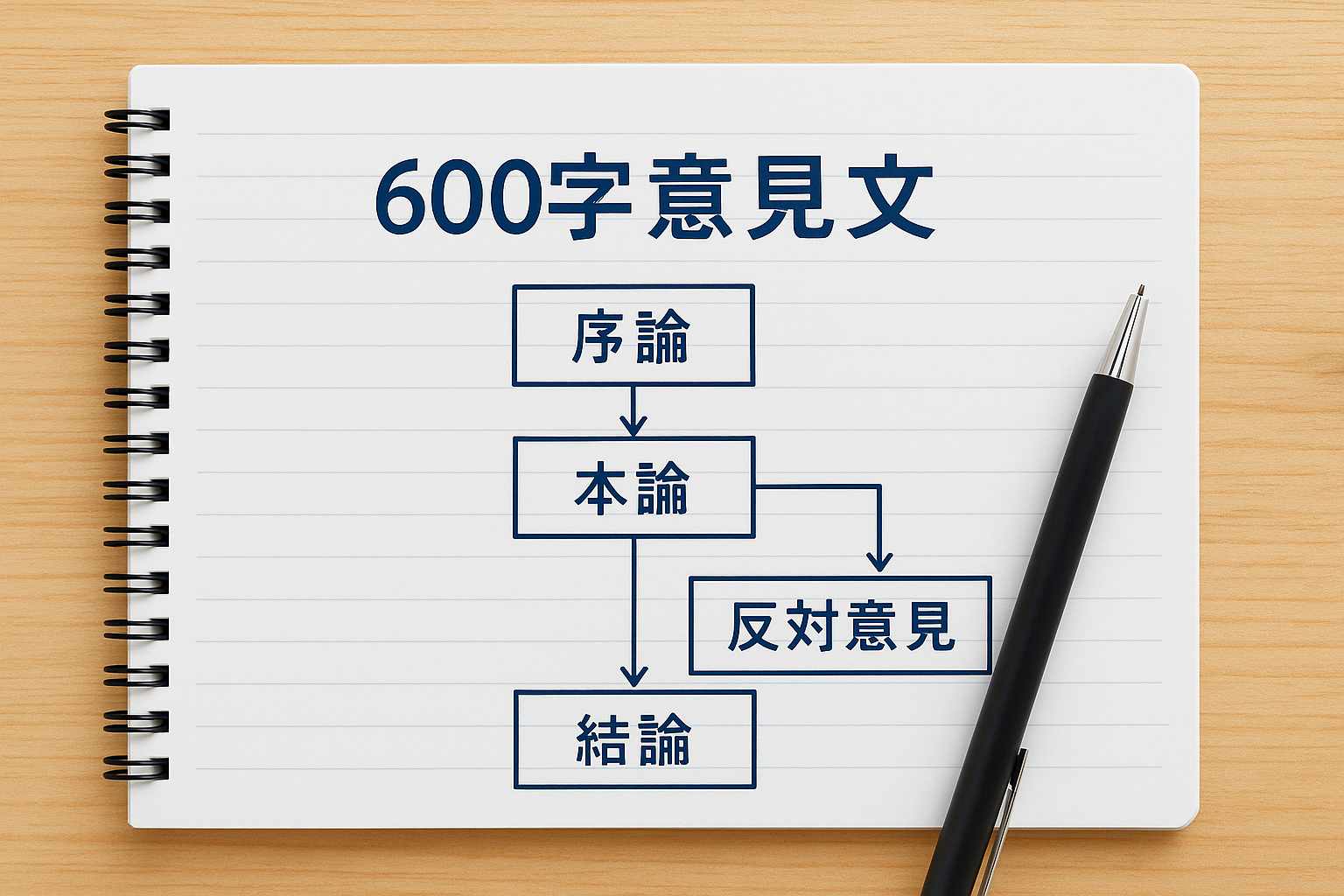

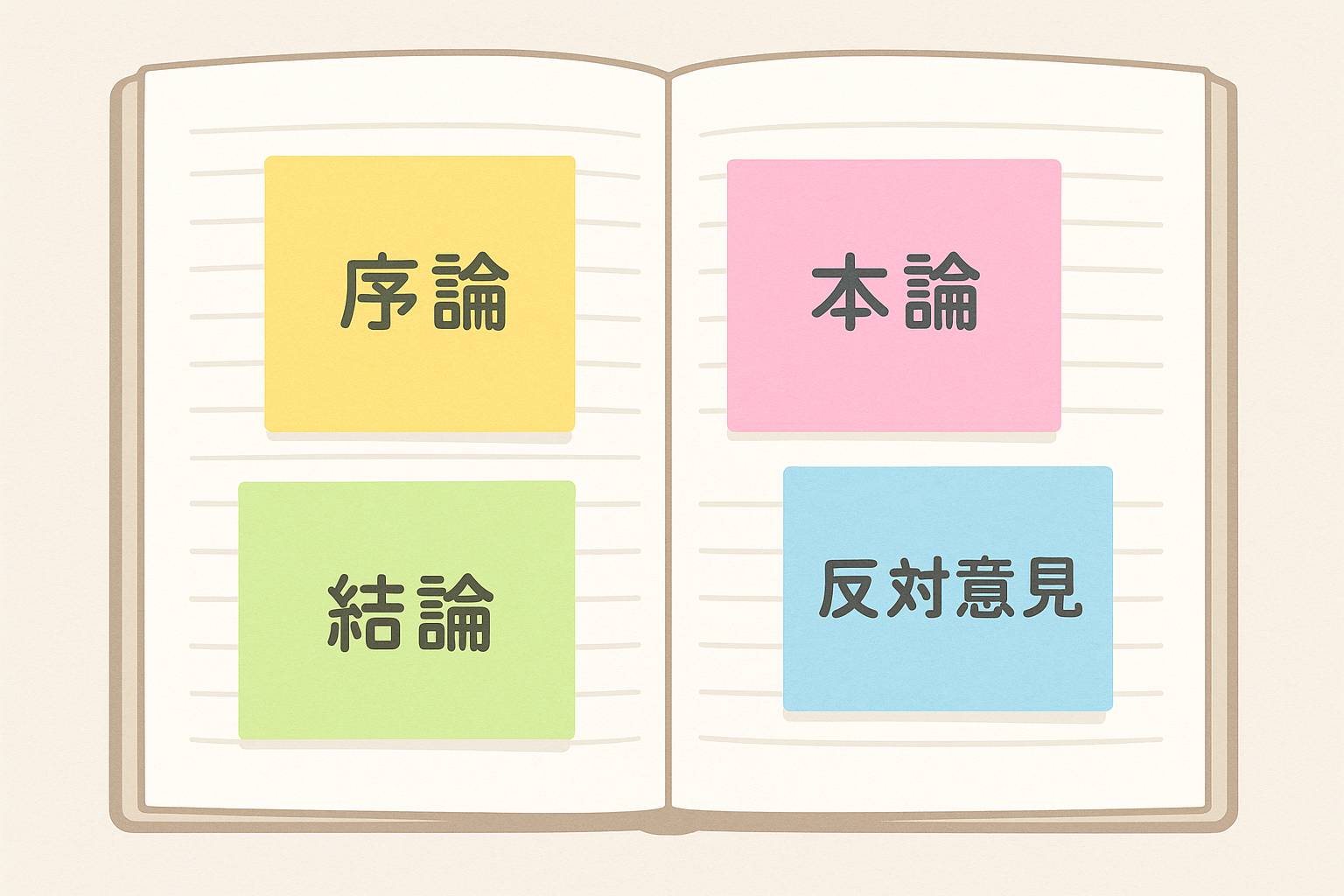

600字意見文の基本構成(テンプレ)

序論(80〜120字)

600字の意見文では、

最初に「何についてどう思うのか」を短くまとめることが大切です。

序論が長くなりすぎると

全体のバランスが崩れてしまうので、

テーマの説明+自分の意見を一文で示す くらいのシンプルさでOKです。

本論:理由 → 具体例(250〜300字)

本論は文章の中心となる部分です。

まずは自分の意見を支える 理由を2つ に分けて書くと、流れが作りやすくなります。

そのあとに、

「自分の体験」や「聞いた話」などの

具体例 を入れると、説得力がぐっと上がります。

本論だけで全体の半分以上を使うイメージです。

反対意見と“自分の考え”の説明(120〜150字)

中級〜上級レベルの意見文では、

文章の途中で 反対意見 に触れると評価が高くなります。

「こう考える人もいるが、私はこう思う」

という形で、自分の立場との違いを説明します。

反対意見を取り入れることで、

文章が一方通行にならず、論理的な流れが生まれる のがポイントです。

結論(80〜120字)

最後に、序論・本論で書いた内容をまとめます。

ここで新しい情報を足す必要はありません。

「だから私は○○と考える」と、

自分の意見をもう一度はっきり示して締めくくれば、

読み手にわかりやすい結論になります。

反対意見を取り入れるメリット

文章の説得力が上がる

反対意見に触れると、文章の見え方がぐっと変わります。

自分の意見だけを書いている文章よりも、

「別の考え方も理解したうえで、自分の意見を述べている」

という印象が強くなるため、説得力が高まります。

相手の意見を一度受け止める姿勢を示すことで、

読み手に「公平に考えている文章だな」と感じてもらいやすくなります。

論理的思考力のアピールにつながる

反対意見を書いてから自分の意見を重ねると、

文章の流れがより論理的になります。

-

反対意見

-

それに対する自分の考え

-

その理由

という順番で書くと、

筋道立てて考えていることが伝わる のが大きなメリットです。

読む人にも「この人は物事をいろんな角度から考えられるんだ」と感じてもらえます。

受験作文で評価が高い理由

受験や模試の作文では、

ただ自分の意見を述べるだけでなく、

“他の立場にも配慮しながら考えられているか” がよく見られます。

反対意見に触れている文章は、

-

客観的に考えている

-

主張が一方的ではない

-

論理の深さがある

と判断されるため、評価が上がりやすいのです。

600字意見文に向いているのはまさにこの部分で、

文章をワンランク上に見せてくれる大きなポイントになります。

600字テンプレ(丸ごとコピペ可)

以下は、600字の意見文を書くときにそのまま使えるテンプレートです。

内容だけ置き換えれば、自分のテーマにも合わせられます。

【序論】

私は、○○について△△だと考えています。

その理由は大きく分けて二つあります。

【本論:理由①】

一つ目の理由は、□□という点です。

(具体例:自分の体験・ニュース・身の回りの出来事など)

【本論:理由②】

二つ目の理由は、◇◇だからです。

(具体例:友人や家族の話・聞いたエピソードなど)

【反対意見】

一方で、「○○は××だ」という声もあります。

たしかに、このように考える人がいることも理解できます。

【反対意見への自分の考え】

しかし、私は□□の理由から、この意見には賛成できません。

むしろ、~~のように考えたほうが、よりよい結果につながると思います。

【結論】

以上のことから、私は○○について△△だと考えます。

これからも□□を意識しながら、よりよい形を考えていきたいです。

例文:反対意見入り600字(中学生〜高校受験向け)

私は、学校でスマートフォンをある程度は使用できるようにすべきだと考えています。その理由は二つあります。

一つ目は、安全面で役立つからです。登下校中にトラブルが起きたとき、すぐに連絡できる手段があるのは大きな安心につながります。実際に、私の友人は帰り道で体調を崩した際、スマホから家族に連絡して迎えに来てもらったことがありました。こうしたケースは決してめずらしくなく、スマホがあったからこそ助かった例も多いと思います。

二つ目は、学習に活用できる可能性があるからです。調べ学習や英語の発音練習、撮影して記録する活動など、使い方次第で授業をより深く理解できる場面が増えるはずです。タブレットだけでは対応しきれない細かな調べものも、スマホがあればすぐに確認できます。

一方で、「スマホは遊んでしまう原因になる」という反対意見もあります。たしかに、使い方を間違えれば集中できなくなる場面もあるでしょう。しかし、使用時間やルールをしっかり決めれば問題は防げます。むしろ、正しく管理する力を身につけることは、将来の社会生活でも重要な経験になると私は考えます。

以上の理由から、私は学校でのスマートフォン使用を完全に禁止するのではなく、適切なルールのもとで認めていくべきだと思います。

文章を600字で書くのが難しいと感じる場合は、まず“書きやすいテーマ”から練習を始めるのもおすすめです。

夢・努力・将来などは、日常の気づきから考えやすいテーマが多く、初心者でも意見文を書きやすくなります。

👉 夢・努力・将来の意見文|書きやすいテーマ一覧と例文つき

600字が書けないときの対処法(よくある悩み別)

理由が思いつかない

理由は「正しい答え」である必要はありません。

自分がそう考える“きっかけ”を見つければ、それが理由になります。

たとえば、

・自分の体験

・家族の話

・テレビやニュースで見たこと

・身の回りで感じたこと

こうした日常の出来事からでも、十分に理由として使えます。

まずは「なぜそう思ったのか?」を一言で書き出すところから始めると、理由が見つけやすくなります。

反対意見が書けない

反対意見は、必ずしも自分の周りにある必要はありません。

一般的にありそうな意見を想像すればOKです。

「こう考える人も多い」

「○○という声もある」

「△△だと感じる人もいる」

といった、よくある意見を取り上げれば問題ありません。

深く考えすぎず、“別の立場が一つあれば良い” という気持ちで書くと、スムーズに文章が進みます。

字数が足りない・オーバーする

600字に近づけるには、段落ごとの目安を決めると楽になります。

-

序論:80〜120字

-

本論:250〜300字

-

反対意見:120〜150字

-

結論:80〜120字

この配分に合わせて調整すると、

書きすぎたり足りなくなったりする失敗が減っていきます。

もし字数が足りない場合は、具体例を少し広げたり、反対意見を丁寧に説明すると自然に増えます。

具体例が浮かばない

具体例は、実際に経験したことだけを書く必要はありません。

-

見聞きしたこと

-

想像できる場面

-

よくある一般的な例

こうした内容でも十分に使うことができます。

ポイントは、

「どんな場面だったのか」を具体的に描くこと。

たとえ短いエピソードでも、読み手に情景が伝われば説得力が上がります。

関連:600字を書く力を伸ばせる参考記事

600字の意見文は、文章構成や論理の深さが求められるため、

書き方の基本をおさえておくと、よりスムーズに書けるようになります。

あわせて読みやすい記事をまとめました。

-

意見文の書き出しが思いつかないときはこちら

序論の作り方から使える導入文まで、ていねいにまとめています。 -

理由の書き方に迷ったときはこちら

“なぜそう思うのか” を言葉にするときのコツをわかりやすく解説しています。 -

具体例が出てこない人はこちら

体験がなくても使える具体例の作り方をまとめています。 -

反対意見の入れ方はこちら

反対意見をどう書けば自然につながるのか、ステップ式で紹介しています。 -

文章全体の流れを確認したい人はこちら

意見文の基本構成をひととおり学べるページです。

600字の文章は、これらの要素が組み合わさって完成します。

必要なところだけ選んで読んでみてください。