意見文を書くときに、

一番つまずきやすいのが「本論」です。

「理由を書けばいいのは分かるけど、どう書くの?」「具体例ってどこまで書けばいいの?」

そんな悩みをよく聞きます。

実は、本論にはだれでも使える“型”があります。

それが 「理由 → 具体例 → 補足」 の3ステップです。

この型に当てはめるだけで、文章がスッとまとまり、読み手にもわかりやすく伝わるようになります。

体験がなくても書けるようになるので、小学生でも中学生でも使える方法です。

このページでは、

その3ステップの流れをやさしく解説し、すぐに使えるコツや例文も紹介します。

本論がぐっと書きやすくなるので、ぜひ参考にしてください。

もしテーマ選びで迷っている場合は、書きやすい題材をまとめたこちらの記事も参考になります。

👉 意見文のテーマに迷ったら?書きやすい題材60選+すぐ書けるコツも紹介

本論が書けない原因と、うまく書くための基本の流れ

本論を書くときに手が止まってしまうのは、書き方の順番がぼんやりしているからです。

「理由もあるし、例もあるけど、どう並べればいいのか分からない…」という状態だと、文章がうまく組み立てられません。

まずは、本論が書けない原因を知り、その上でどんな流れで書けばよいのかを押さえておくと、スラスラ書けるようになります。

本論が書きにくい主な原因とは?

本論が書きにくいのには、いくつか共通した理由があります。

-

何から書き始めればいいのか分からない

-

理由と具体例の区別がつきにくい

-

思いついたことを全部書こうとして混乱する

特に多いのが、“理由”と“具体例”がごちゃごちゃになってしまうケースです。

「考えていること」と「実際の例」が整理できていないと、文章の流れが途切れてしまいます。

まずは、このつまずきやすいポイントを知るだけでも、本論がぐっと書きやすくなります。

それでも「理由も具体例もなんとなく頭にはあるのに、いざ書こうとすると手が止まってしまう…」という場合は、どこでつまずいているのかを整理できる“全体の見直し用”の記事も役立ちます。

👉 意見文が書けない人へ|主張・理由・具体例が浮かばない原因と対処法

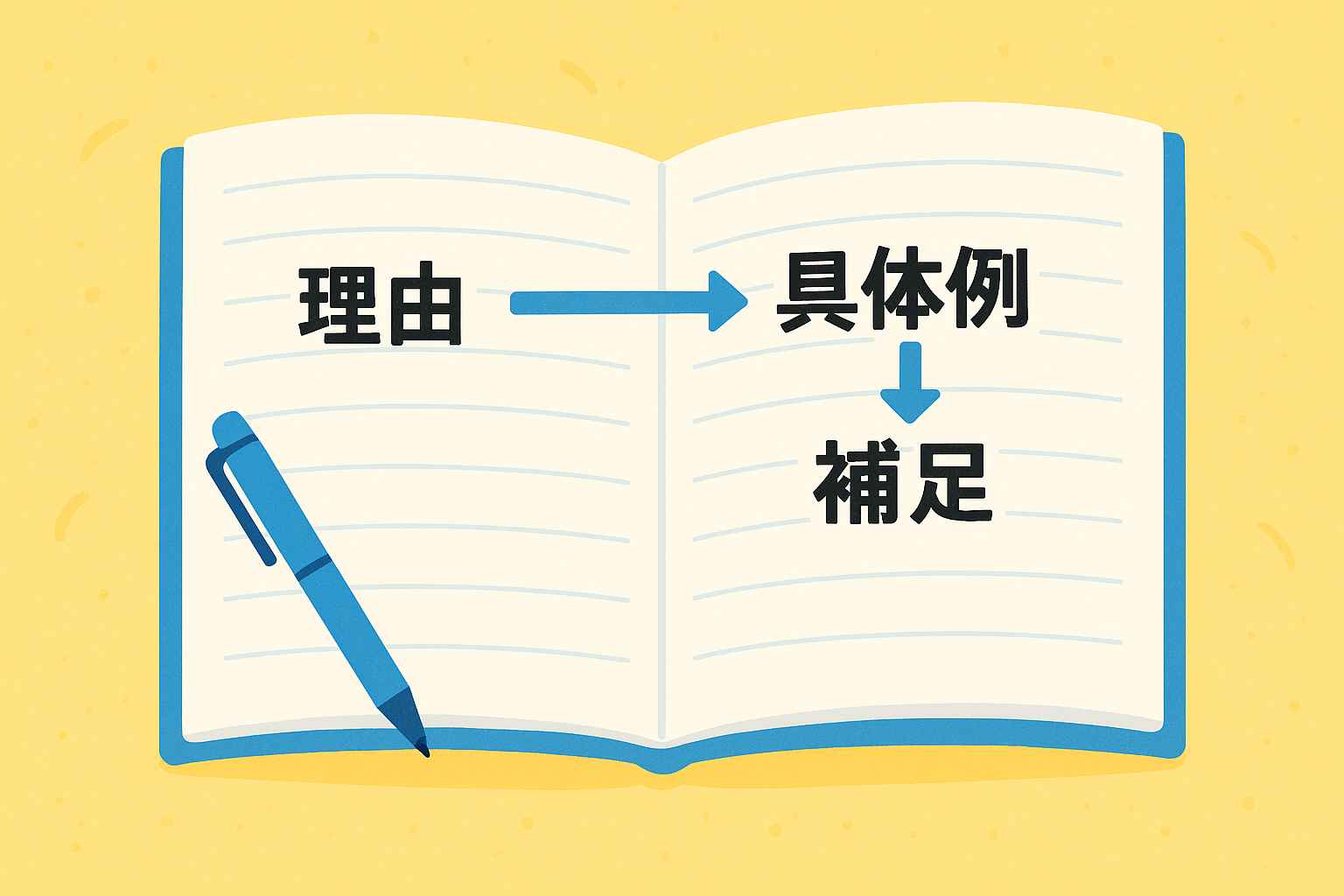

本論は「理由 → 具体例 → 補足」の3ステップで書く

本論をスムーズに書くためには、文章の流れを“決まった順番”でそろえることが大切です。

その中でも、もっとも書きやすく、読み手にも伝わりやすいのが

①理由 → ②具体例 → ③補足

という3ステップの型です。

①理由

自分の意見を支える「なぜそう思うのか」を伝える部分です。

まずは短い1文でシンプルに書くと、読み手が内容を理解しやすくなります。

②具体例

理由を「実際の場面」で示す部分です。

学校生活・家庭での出来事・ニュースなど、体験がなくても作れる例でOK。

ここがあるだけで、文章に説得力がぐっと出ます。

③補足

理由と具体例をもう一度つなげる“まとめ”の役割です。

文章の流れを整えながら、意見の強さをしっかり伝えられます。

この3ステップにそって書くだけで、誰でも自然に読みやすい本論が作れます。

ステップ①:理由を書く時のコツ

本論の最初に書く「理由」は、あなたの意見をしっかり支える大事な部分です。

ここがぼんやりしていると、どれだけ具体例を足しても、読み手には伝わりにくくなってしまいます。

まずは、「理由とは何を書くところなのか」をはっきり理解しておくことが、本論をスラスラ書くための第一歩です。

理由は「自分の意見を支える柱」

理由とは、「なぜその意見を持っているのか」を伝える部分です。

言いかえると、 意見そのものをしっかり支える“柱” のような役割を持っています。

たとえば

「もっと読書の時間を増やすべきだと思います」

という意見があるなら、

-

読解力がつくから

-

新しい知識を得られるから

-

想像力が広がるから

などが理由になります。

このように、理由は“あなたの考えそのもの”なので、むずかしく考えずに

「なぜそう考えたのか?」

を1つの文でスッキリ書くことが大切です。

理由の書き方をさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事でテンプレートつきで解説しています。

👉 意見文の理由の書き方|説得力が出るテンプレ

1文でスッキリ書くテンプレート

理由を書くときは、長い説明をしなくても大丈夫です。

むしろ、 短く・はっきり 書いたほうが、本論全体が読みやすくなります。

迷ったときは、次のテンプレートを使えばOKです。

【理由を書く基本テンプレート】

「私は〇〇だと思います。なぜなら、□□だからです。」

シンプルですが、この形に当てはめるだけで、理由がきれいにまとまります。

たとえば、

「学校でのあいさつを大切にするべきだと思います。なぜなら、相手に気持ちよく接することができるからです。」

というように、1文の流れが自然に作れます。

短い文で理由を示すことができれば、次に続く具体例も書きやすくなります。

ステップ②:具体例を入れると説得力が上がる

理由を書いたあとは、その考えを「実際の場面」で説明する具体例を入れると、文章の説得力がぐっと高まります。

読む人からすると、「その理由が本当にありそうだ」と感じられるので、意見に対する納得感が生まれます。

とはいえ、「体験がないから具体例が書けない…」という悩みもよくあります。

でも大丈夫。具体例は、実際の体験でなくても問題ありません。

体験がなくてもOK|作りやすい例の型

具体例は、必ずしも「自分が経験したこと」である必要はありません。

むしろ、体験がなくても書ける“型”を知っておけば、どんなテーマでも簡単に作ることができます。

作りやすい具体例には、次のような種類があります。

-

学校生活の場面を使う例

→ 掃除の時間・朝のあいさつ・授業中の様子など -

家での様子を使う例

→ 家族との会話・手伝い・習いごとの話 -

ニュースや身近な社会の話題をもとにした例

→ マナー・地域活動・環境問題など

ポイントは、読み手が「ありそうだな」とイメージできること。

すると、あなたの理由とつながり、文章の流れが自然になります。

具体例がどうしても思いつかない場合は、作り方のコツをまとめた記事も役立ちます。

👉 意見文の具体例の作り方|体験ゼロでも書けるコツと例文つき

失敗しない“初心者向け”具体例の入れ方

具体例を書くときに大切なのは、 理由とちゃんとつながっていること です。

どれだけ上手に例を書いても、理由と関係がなければ、本論の流れがバラバラになってしまいます。

初心者でも失敗しないためのポイントは、次の3つです。

① 理由の「キーワード」を入れる

理由で使った言葉を、具体例の中にも少し入れると、文章がつながりやすくなります。

たとえば「相手に気持ちよく接するため」という理由なら、

具体例の中に「気持ちよく」「接する」などの言葉を少し入れると自然です。

② 1つの場面だけを短く書く

長い説明をしようとすると、どうしても話が広がってしまいます。

“1つの場面を短く” を意識すると、読みやすくまとまります。

③ 「だから○○だと思う」と最後で理由に戻す

具体例の最後に、理由と同じ方向の言葉を1文入れることで、

文章がきれいに理由へとつながります。

この3つを意識するだけで、どんなテーマでも説得力のある具体例が作れるようになります。

ステップ③:補足で本論をまとめる方法

理由と具体例を書いたあとは、本論の最後に「補足」を入れると、文章がとても読みやすくなります。

補足は、理由と具体例をもう一度つなぎ直し、「だから私はこう思います」という気持ちをわかりやすく伝えるための部分です。

ここがあるだけで文章がスッとまとまり、読み手にも意見がしっかり届くようになります。

補足とは「理由+具体例」を読者に結びつける役割

補足は、理由と具体例の“橋渡し”のような役割をもちます。

読み手に「なるほど、だからこの意見なんだ」と納得してもらうために欠かせない部分です。

補足で書く内容は、とてもシンプルでOKです。

-

理由の重要さを改めて伝える

-

具体例から言えることを一言でまとめる

-

自分の意見の方向性をもう一度示す

たとえば、

「このように、気持ちよくあいさつができると、みんなが過ごしやすい学校になると思います。」

というように、理由と例をやさしく結びつける文にするだけで十分です。

むずかしいことを書く必要はありません。

“理由→具体例→補足” の最後にそっと添えるだけで、本論全体がきれいにまとまります。

本論の最後に使える締めの一文テンプレ

補足の部分は、長い説明をする必要はありません。

短い一文で「理由と具体例をまとめる」ことができれば十分です。

迷ったときは、次のテンプレートをそのまま使えば、誰でも自然に締めることができます。

【締めの一文テンプレート】

-

「このように、□□だから〇〇だと思います。」

-

「このことから、私は〇〇が大切だと考えます。」

-

「以上のことから、〇〇するべきだと思います。」

たとえば、

「このように、相手に気持ちよく接することができるので、あいさつは大切だと思います。」

というように、理由と具体例をやさしく結びつけられます。

シンプルな一文ですが、本論全体の流れが整い、読み手に意見がしっかり伝わる締めになります。

【丸ごと使える】本論サンプル(小学生向け/中学生向け)

ここまで、理由 → 具体例 → 補足 の流れをやさしく解説してきました。

でも、いざ自分で書こうとすると「この内容で合っているのかな?」と不安になることもありますよね。

そこで、この章では そのまま写して練習できる本論のサンプル を紹介します。

まずは書きやすい“小学生向け”の例から、続いて“中学生向け”の少し深いテーマも用意しました。

どちらも「理由 → 具体例 → 補足」の型で書いているので、書き方の参考にしてみてください。

小学生向けの例(やさしいテーマ)

テーマ:あいさつを大切にするべきだと思います。

理由:

私は、学校であいさつを大切にするべきだと思います。なぜなら、あいさつをすると相手に気持ちよく接することができるからです。

具体例:

たとえば、朝教室に入ったときに「おはよう」と言うと、まわりの友だちも明るい表情になります。反対に、何も言わないと、少し話しかけにくい雰囲気になることがあります。このように、あいさつがあるだけで教室の空気が変わります。

補足:

このことから、気持ちよく学校生活を送るためにも、あいさつはとても大切だと思います。

中学生向けの例(社会性のあるテーマ)

テーマ:SNSの使い方に気をつけるべきだと思います。

理由:

私は、SNSの使い方にはもっと気をつけるべきだと思います。なぜなら、何気なく発信した内容が、思ってもいないトラブルにつながることがあるからです。

具体例:

たとえば、友だち同士の写真を許可なく投稿してしまうと、「写されたくなかった」という気持ちからトラブルになることがあります。実際に、SNSでのちょっとした発言が原因でクラスの人間関係が悪くなったという話も聞いたことがあります。このように、SNSは便利な一方で、使い方を間違えると大きな問題につながってしまいます。

補足:

以上のことから、気持ちよく人と関わり続けるためにも、SNSの使い方に気をつけることが大切だと考えます。

なお、「努力」「失敗」「将来の夢」などをテーマに本論を書いてみたい場合は、夢・努力・将来にしぼって書き方のコツと300字例文をまとめた記事もあります。意見文全体の流れを具体的な例で確認したいときに役立ちます。

👉 夢・努力・将来の意見文|書きやすい題材と例文3つ

本論を書く前の“書き出し”も迷いやすいので、導入文テンプレをまとめた記事も合わせてどうぞ。

👉 意見文の書き出し例50選|すぐに使える導入文テンプレ

本論を書くときに注意したい3つのポイント

本論は「理由 → 具体例 → 補足」の流れにそって書けばきれいにまとまりますが、少し意識しておきたいポイントもあります。

これらのポイントを知っておくと、読み手に伝わりやすい文章になり、意見文の完成度がぐっと上がります。

ここでは、特に意識してほしい3つの注意点を紹介します。

① 主張と関係ない例を書かない

意見文では、 意見を支えるための具体例 がとても大切です。

しかし、関係のない話を書いてしまうと、文章の流れがバラバラになり、読む人が混乱してしまいます。

「これは本当に意見を説明するための例になっているかな?」

と一度立ち止まって考えるだけで、内容がぐっと整理されます。

② 文章を長くしすぎない

本論を長くしようとして、説明をどんどん足してしまうことがあります。

しかし、文章が長くなるほど内容がぼやけてしまい、意見が伝わりにくくなります。

ポイントは、 1つの理由に対して1つの具体例で十分 ということ。

短くても、理由と例がつながっていれば説得力のある本論になります。

③ 「感想」で終わらせない

具体例を書いて満足してしまい、最後がただの感想になってしまうことがあります。

「うれしかった」「楽しかった」などの感想だけで終わると、意見文としては弱くなってしまいます。

最後は必ず、

「だから私はこう思います」

という補足の一文でしめるのが大切です。

そうすることで、本論全体の流れがしっかりまとまり、読み手にも意見が伝わります。

本論がまとまったら、次は「結論」の書き方が大切になります。最後の一文のコツはこちらの記事でくわしく解説しています。

👉 意見文のまとめ方(結論・最後の一文)例文集

まとめ|本論は“型”に当てはめれば誰でも書ける

意見文の本論は、むずかしく考える必要はありません。

大切なのは、文章の流れを 「理由 → 具体例 →補足」 の型にそって組み立てることです。

-

理由は短くはっきり

-

具体例は“ありそうな場面”を1つ

-

補足で理由と例をやさしくつなぐ

この3つを意識するだけで、読みやすく説得力のある本論になります。

よりレベルの高い「600字+反対意見入り」の意見文に挑戦したい場合は、意見文600字の書き方|反対意見入りテンプレ&例文つき も参考になります。

本論が書けるようになると、意見文全体がぐっと書きやすくなります。

ぜひ、この型を使って、いろいろなテーマで練習してみてください。