「理科の自由研究って、どうやってまとめたらいいの?」

夏休みの定番テーマとはいえ、いざ取りかかると

「実験の結果、どう書けばいいの?」「グラフって必要?」と悩む人も多いですよね。

学校では教えてもらう機会が少ない“まとめ方”ですが、

実はポイントさえつかめば、おうちでもしっかり仕上げられます。

理科の自由研究は、

身近なものを観察したり、簡単な実験をしたりと、

「なぜ?」「どうして?」を形にするチャンスです。

だからこそ、まとめ方次第で研究の良さがぐっと伝わります。

この記事では、

家庭でできる理科の自由研究を

“わかりやすく・見やすく”まとめるためのコツを

親子で取り組める視点からやさしく紹介します。

理科の自由研究をまとめる基本ステップ

理科の自由研究は、「調べて終わり」ではなく、

“考えたことを自分の言葉で整理する” ところまでが大切です。

まとめ方の流れを押さえると、見やすく伝わる研究になります。

実験・観察系に共通する流れ

自由研究の多くは、次の5つのステップで進めるとわかりやすくまとまります。

-

テーマを決める

「水の温度で氷の溶け方は変わる?」

「光で植物の育ち方は変わる?」など、

身近で気になることをテーマに選びましょう。 -

予想・仮説を書く

「たぶんこうなると思う」

という予想を自分の言葉で書いておくと、

後で結果と比べやすくなります。 -

方法(実験や観察の手順)を書く

使った道具や進め方をわかりやすく書きましょう。

写真やイラストを入れると、見た人にも伝わりやすくなります。 -

結果(データ・写真)をまとめる

表やグラフにしたり、気づいたことをメモしたりして整理します。

「見た目がどう変わったか」「数字の差」など、具体的に。 -

考察・感想を書く

予想と比べてどうだったかをまとめ、感じたことを書きます。

「思ったより○○だった」「次はこうしてみたい」と続けると自然です。

理科の自由研究では、この「仮説 → 方法 → 結果 → 考察」の流れが基本。

ノートでも模造紙でも、この順番を守ればスッキリとした構成になります。

家庭でできる理科の自由研究テーマとまとめ方の例

理科の自由研究と聞くと、

「特別な道具が必要そう」

「難しい実験をしなきゃ」

と思われがちですが、

実は、家にあるものでできるテーマがたくさんあります。

ここでは、家庭でできる身近なテーマをいくつか紹介します。

まとめ方のコツも合わせて見ていきましょう。

水・温度・光など身近なテーマで実験する

理科の定番テーマは、「水」「光」「温度」などの身近な現象です。

観察しやすく、1日でも結果が出やすいのが特徴です。

-

氷の溶け方を比べてみよう(室内・屋外・塩入りで比較)

-

光の当て方で植物の成長は変わる?

-

水の温度で砂糖の溶け方は変わる?

-

水に浮くもの・沈むものを調べてみよう

-

風の強さでシャボン玉の飛び方は変わる?

まとめ方のコツ

結果を表やグラフにして「違い」がひと目でわかるようにしましょう。

たとえば、

「氷が全部溶けるまでの時間」

「植物の高さの変化」など、

数字で比較すると理科らしいまとめ方になります。

家にあるものを使ってできる観察実験

おうちにある身近な素材でも、理科の研究はできます。

-

野菜の種の発芽実験

-

洗剤で泡の持続時間を比べる

-

コップの中で色水を混ぜて色の変化を観察

-

ティッシュ・タオル・キッチンペーパーで水の吸い方を比べる

-

磁石がくっつく場所を調べてマップにする

まとめ方のコツ

観察した結果を「写真+メモ」で記録しておくと、あとで整理しやすくなります。

模造紙やノートに貼るときは、「結果 → わかったこと → 感想」の順に並べると見やすいですよ。

身近なテーマを選ぶと、

失敗してもやり直しがしやすく、

「自分で考えた」「試してみた」という達成感も得られます。

親子で相談しながら、できそうなテーマを選んでみましょう。

理科自由研究のまとめ方をわかりやすくする3つのポイント

理科の自由研究では、

「どう書くか」「どんな順番で並べるか」で

わかりやすさが大きく変わります。

ここでは、読みやすく・見やすくまとめるための3つのコツを紹介します。

①「実験の目的」をしっかり書く

まず大切なのは、「なぜこの実験をしたのか?」を明確にすることです。

「氷の溶け方に興味があった」

「光と植物の関係を知りたかった」など、

自分の言葉で書くだけで研究の印象がぐっと良くなります。

目的が書かれていると、読む人が「この実験は何を調べたのか」をすぐ理解できます。

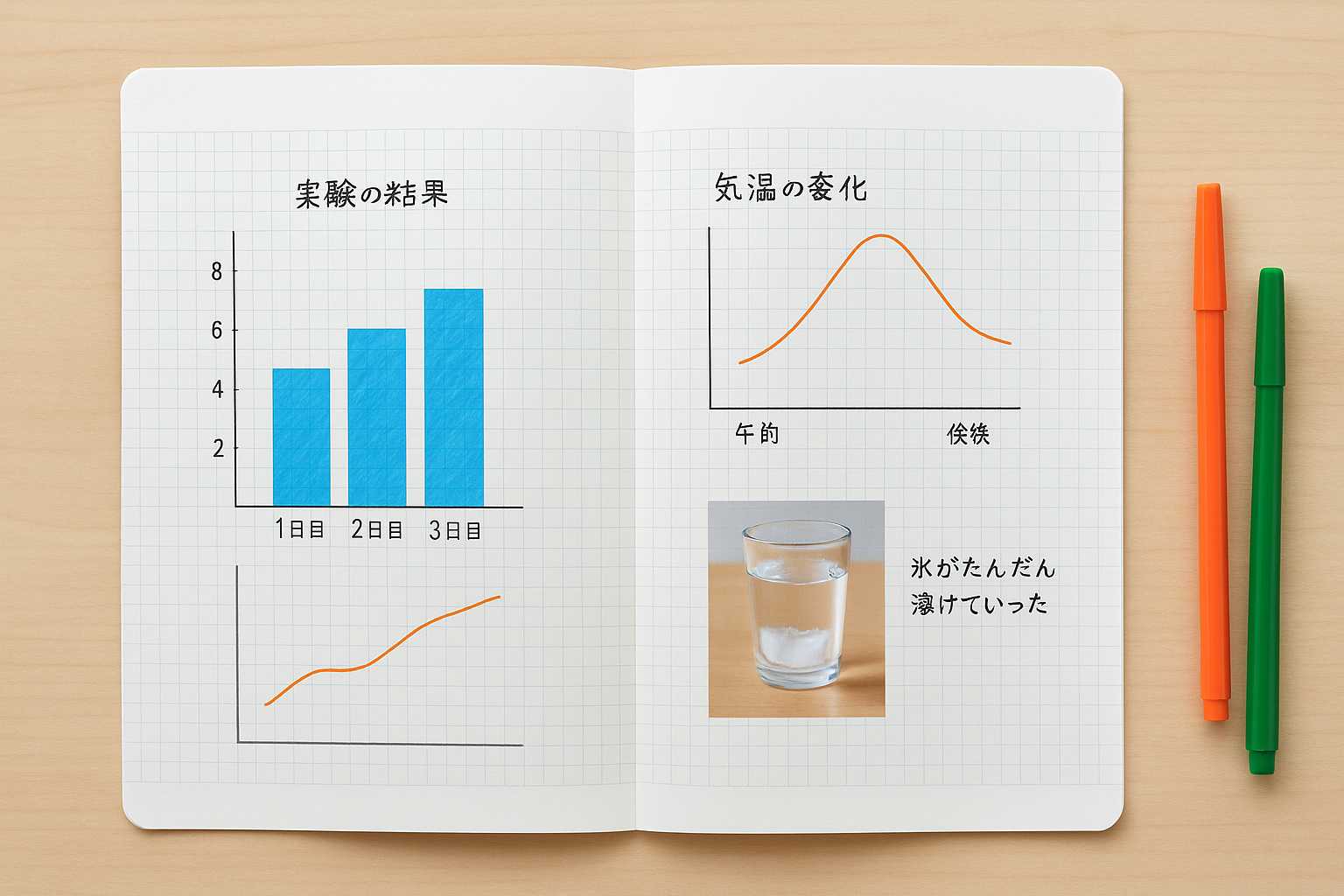

②「結果」をグラフ・写真で見せる

文章だけでは、伝わりにくい部分もあります。

数字や変化をグラフや写真にすると、見た人にもわかりやすいです。

例:

-

氷が全部溶けるまでの時間を棒グラフで比較

-

光の当て方ごとの植物の高さを折れ線グラフで表示

-

実験中の様子を写真で添える

グラフが苦手な場合は、手書きでもOK。

「違いが見える」工夫をするだけで、まとめの完成度が上がります。

③「考察」を感想で終わらせない

自由研究のまとめでよくあるのが、「楽しかった」「びっくりした」で終わってしまうパターンです。

もちろん感想も大事ですが、予想と結果を比べる一言を入れるだけで考察になります。

たとえば、

予想では氷はどこでも同じ速さで溶けると思ったが、

外よりも室内の方が早く溶けて驚いた。

このように「思ったこと+理由や発見」を書くと、しっかりした研究として評価されます。

まとめ方に迷ったときは、

「目的 → 方法 → 結果 → 考察」という順番を意識すればOKです。

どんなテーマでも、この流れを守ると読みやすい構成になります。

よくある失敗と改善のコツ

自由研究のまとめ方でつまずくポイントは、実は多くの子どもが同じ。

「がんばって実験したのに、うまくまとまらない…」

そんなときは、よくある失敗パターンを知っておくだけで大きく改善できます。

書く順番があいまいになる

「結果から書いた方がいいの?」「考察ってどこに入れるの?」と順番で迷う子も多いですよね。

→ 改善のコツ

テンプレートを使って「目的→方法→結果→考察」の順に枠を決めておくと整理しやすいです。

ノートでも模造紙でも、あらかじめレイアウトを考えておくと

途中で迷わず書けます。

写真を貼るだけで終わってしまう

せっかく撮った写真も、説明がないと「何をしているのか」が伝わりません。

→ 改善のコツ

写真の下に一言コメントを添えましょう。

「氷が半分とけたところ」

「2日目の植物の様子」など、

見る人に変化が伝わるように書くと印象が良くなります。

書きすぎて読みづらくなる

たくさんのことを調べて書き込みすぎると、読む人が混乱してしまいます。

→ 改善のコツ

「1枚に1つのテーマ」を意識し、

重要な部分だけを残すと、見た目もスッキリします。

文字を詰め込みすぎず、スペースに余裕をもたせるのがポイントです。

まとめ方のコツは、「読む人が理解しやすいか」を意識すること。

文章のうまさよりも、順番・見やすさ・一言コメントの方が大事です。

模造紙・ノートで見せ方を工夫しよう

理科の自由研究は、どんな形式でまとめてもOK。

模造紙でもノートでも、自分が見やすく書きやすい形で進めるのがポイントです。

ここでは、それぞれのメリットと、見せ方を工夫するコツを紹介します。

模造紙でまとめる場合

模造紙は、全体をひと目で見せたいときにおすすめです。

写真やグラフを貼るスペースも広く、見た目にもわかりやすく仕上がります。

まとめ方のコツ

-

「タイトル」を大きく、目立つ位置に書く

-

「目的」「方法」「結果」「考察」をブロックごとに分けて配置

-

文字の色を2〜3色までにおさえて読みやすくする

模造紙を使うときは、見出しを色分けしたり、

矢印や枠線で流れを示したりすると、発表のときにも伝わりやすいです。

🔗 関連記事:

ノートでまとめる場合

ノートでまとめる場合は、思考の流れをそのまま記録できるのが利点です。

家での実験や観察を進めながら、その都度書き足していくスタイルがおすすめ。

まとめ方のコツ

-

1ページに1テーマを意識

-

図やグラフを入れて見やすく整理

-

結果と考察をセットで書く

ノートは持ち運びもしやすく、後から写真を貼ったり色ペンで整えたりと自由度が高い形式です。

🔗 関連記事:

模造紙もノートも、「どちらが正解」という決まりはありません。

テーマや時間に合わせて、やりやすい方を選びましょう。

親子で進める理科の自由研究サポートのコツ

理科の自由研究は、子どもにとって「発見の連続」。

でも、その過程でうまくいかないこともたくさんあります。

そんなときに保護者が上手に関わることで、

子どもは“考える力”や“まとめる力”をぐんと伸ばせます。

ここでは、親子で楽しく研究を進めるためのコツを紹介します。

子どもの「なぜ?」を引き出す質問をしてみよう

理科の研究は、「なぜ?」「どうして?」という小さな疑問から始まります。

親が先に答えを教えるのではなく、問いかけて考える時間をつくるのがポイントです。

たとえばこんな質問をしてみましょう。

-

「どうしてそうなると思う?」

-

「他のやり方も試してみる?」

-

「結果は予想どおりだった?」

こうした声かけで、子どもの思考が整理され、

研究を“自分ごと”としてまとめやすくなります。

実験の準備を一緒に整える

理科の自由研究では、準備がスムーズだと成功しやすいです。

必要な道具を一緒に探したり、作業の安全を確認したりするのも立派なサポート。

-

コップ・温度計・定規などを一緒にそろえる

-

実験スペースを片づけて安全を確保する

-

写真を撮ってあげる(まとめの材料になる)

“手伝う”というより、“整える”イメージで関わると、

子どもの自立を守りながらサポートできます。

結果の整理やまとめで行き詰まったとき

まとめの段階で「どう書けばいいかわからない」と止まってしまうこともあります。

そんなときは、整理のヒントを与えるだけで十分です。

たとえば、

-

「どんな順番で書くと読みやすいかな?」

-

「結果と考察、どっちを先に入れる?」

-

「写真を貼る場所を決めてみようか」

小さなアドバイスで、子どもが自分で考えるきっかけになります。

理科の自由研究は、“完成したノート”よりも“考える過程”が大切。

親子で一緒に試行錯誤する時間が、何よりの学びになります。

まとめ

理科の自由研究は、「知る・試す・考える・まとめる」という流れで進めるとスムーズです。

テーマの選び方や観察・実験の方法も大切ですが、“自分なりの発見”をどう表現するかがいちばんのポイント。

書き方に迷ったときは、

-

目的 → 方法 → 結果 → 考察 の順で書く

-

写真やグラフで変化を見せる

-

読む人が理解しやすいレイアウトにする

この3つを意識すれば、誰が見ても伝わる自由研究になります。

また、

理科の自由研究は「失敗から学ぶ」ことも多く、

思った結果にならなくても、それ自体が立派な研究の記録です。

子どもが

「どうしてこうなったのかな?」

と考える時間を持てたら、

それだけで自由研究の目的は果たせています。

教科ごとの違いを知りたい方はこちらもどうぞ。

👉 社会の自由研究、どうまとめる?見やすく伝わる模造紙の作り方

🔗 関連リンク(あわせて読みたい)