自由研究と聞くと、模造紙いっぱいにまとめた大きな作品を思い浮かべる方も多いかもしれません。

でも、最近は「ノートにまとめて提出」という学校も増えています。

ノートなら家でも手軽に取り組めて、持ち運びもしやすいですよね。

ただその一方で──

「どんな順番で書けばいいの?」

「見やすくするにはどうしたら?」

と迷ってしまう親子も多いようです。

この記事では、

小学生でも無理なくできる

自由研究ノートのまとめ方を、

「構成の基本」から「きれいに見せる工夫」まで、

わかりやすく紹介していきます。

模造紙とは違う

ノートならではのポイントをおさえて、

見やすく、自分らしい自由研究ノートを仕上げましょう。

ノートでまとめる自由研究とは?

最近はノート提出の学校も多い

以前は、自由研究といえば模造紙や大きな画用紙にまとめるのが定番でした。

けれど最近は、「ノートで提出してください」という学校も増えています。

理由はさまざまですが、

-

教室で保管しやすい

-

提出や持ち運びがラク

-

家でも短時間で取り組みやすい

といった 実用的な利点があるためです。

また、

ノート形式ならページを順番に使って書けるので、

子ども自身が流れを意識しながらまとめる練習にもなります。

学年が上がるにつれて「調べたことを筋道立てて伝える」力も伸ばせるんですね。

模造紙より手軽に取り組めるメリット

ノートまとめの一番の良さは、気軽に始められること。

模造紙だと、

広いスペースにどう配置するかを考えるのが難しく、

貼る作業も親のサポートが必要になりがちです。

その点ノートなら、

-

机の上でできる

-

ペンやのりなど身近な道具でOK

-

少しずつ書き進められる

といったメリットがあります。

また、「やり直し」がきくのもポイント。

書き間違えたページはコピーを貼り直したり、

別紙を差し込むなどして調整できます。

自由研究は「形よりも内容」。

ノートでも、

調べたことや考えたことをしっかり書けていれば、

十分立派な作品になります。

自由研究ノートの基本構成(小学生向け)

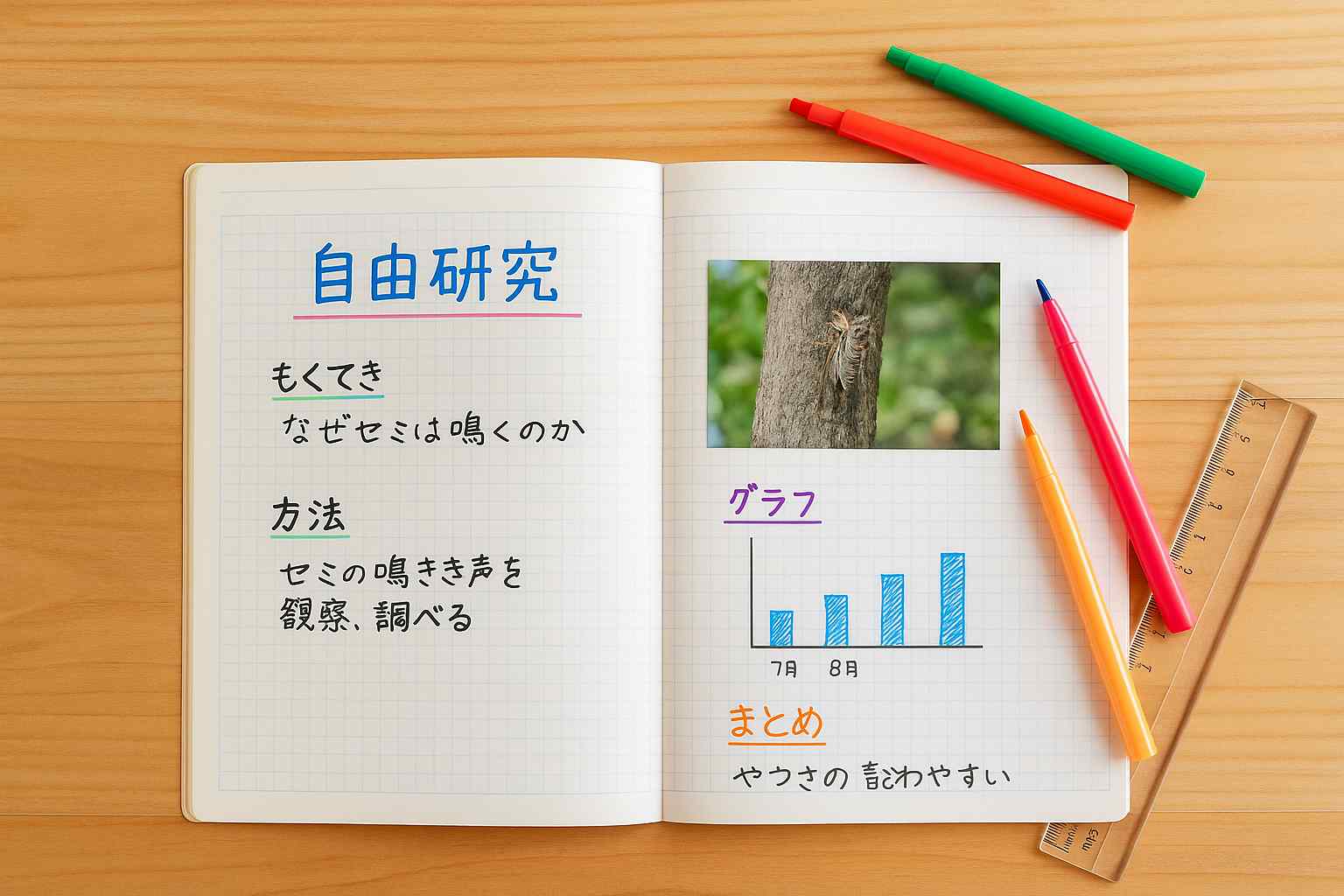

書く順番の基本(表紙→目的→方法→結果→まとめ)

自由研究ノートを作るときは、書く順番を決めておくととてもスムーズです。

基本の流れは、次の5つです。

-

表紙 … 研究のタイトルと名前、学年を書きましょう。

-

目的(テーマ) … なぜこの研究をしようと思ったのかを書きます。

-

方法 … どんなことを調べたり実験したのかを説明します。

-

結果 … わかったこと・データ・写真などをまとめます。

-

まとめ … やってみて感じたことや気づきを書きます。

この流れは、学年が上がっても変わりません。

低学年では「やってみたこと中心」、高学年では「理由や考察」を少しずつ増やしていくと良いでしょう。

1ページごとの使い方とページ配分の目安

ノートでまとめるときは、ページごとに役割を決めておくと見やすくなります。

| ページ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1ページ目 | 表紙 | 大きくタイトルを書く/イラストを入れると目を引く |

| 2〜3ページ目 | 目的・準備 | なぜやろうと思ったのか/用意したものを書く |

| 4〜6ページ目 | 方法と結果 | 写真・図・表を使って分かりやすくまとめる |

| 7ページ目以降 | まとめ・感想 | 「わかったこと」「次にやってみたいこと」を書く |

あらかじめページ配分を決めておくと、

「スペースが足りなくなった!」という失敗を防げます。

また、余白を少し残しておくと、

あとで写真を貼ったり、補足メモを入れたりしやすいですよ。

模造紙まとめとの違いを知っておこう

ノートまとめと模造紙まとめでは、見せ方の考え方が少し違います。

-

模造紙:全体のバランスやデザインを考える(発表向け)

-

ノート:順番に読み進められるように構成する(提出向け)

模造紙は「一目でわかる大きなまとめ」、

ノートは「読みやすいストーリー形式のまとめ」と考えると分かりやすいでしょう。

模造紙のレイアウト例は、

➡️ [自由研究の模造紙レイアウト]

でも詳しく紹介しています。

きれいに見せるノートまとめのコツ

見出しやタイトルの書き方

ノートでまとめるときは、見出しのつけ方ひとつで印象がぐっと良くなります。

-

ページの一番上に大きくタイトルを書く

-

太字(黒ペンやサインペン)と色ペンを組み合わせる

-

下線を引いて区切る

など、シンプルでも読みやすい工夫をしてみましょう。

特に「結果」「まとめ」などの大事な部分は、見出しの色を変えるだけでも視覚的にわかりやすくなります。

見出しをそろえると、全体がすっきりして“レポートらしさ”が出ますよ。

色ペン・定規・ふせんの活用法

ノートをきれいに仕上げたいときは、使う色を3色以内に決めるのがコツです。

例:黒(本文)+青(見出し)+赤(強調)

色を増やしすぎるとごちゃごちゃしてしまうので、

「伝えたいところだけに色を使う」ようにしましょう。

また、線を引くときは定規を使ってまっすぐに。

それだけでぐっと見やすくなります。

ふせんを使うのもおすすめです。

あとで調べたことや

追加の写真を貼るスペースを残せるので、

「あとから直したい」ときにも柔軟に対応できます。

写真や図をきれいに貼るポイント

ノートに写真や図を貼るときは、配置のバランスが大切です。

-

文章のすぐ近くに対応する写真を貼る

-

写真の下に短く説明文をつける

-

角をそろえて貼る(斜めにならないように)

のりで貼る場合は、四隅を薄く塗ると紙が波打ちにくくなります。

また、シールタイプの写真用紙を使うと、仕上がりがきれいで扱いやすいですよ。

絵や図を描くときも、丁寧に色を塗る・線をそろえるだけで見違えるようになります。

学年別のまとめ方ポイント

低学年(1〜3年生)|絵や写真で伝えるだけでもOK

低学年のうちは、文字でたくさん書くことよりも、「体験したことを表現する」ことを大切にしましょう。

たとえば――

-

実験や観察の様子を絵で描く

-

写真を貼って「やったこと」を説明する

-

感想を短い言葉で書く

というように、「できたことを見せる」だけでも十分です。

おうちの方が質問してあげると、

「どうしてそう思ったの?」「やってみてどうだった?」といった言葉が引き出せます。

それをノートに一緒に書き写していくだけでも、立派な自由研究になります。

高学年(4〜6年生)|自分の考えを少しずつ書いてみよう

高学年になったら、「なぜそうなったのか」「どうしてそう思ったのか」を少しずつ書けるように意識してみましょう。

たとえば、

-

結果から気づいたこと

-

予想とのちがい

-

うまくいかなかった点

などを文章で整理できると、“考察”の形になります。

また、表やグラフを使ってまとめると、見た目にも分かりやすくなります。

「数字や回数をメモしておいて、あとで表にする」だけでも、研究らしさがぐっと上がります。

中学生の場合|レポート形式に発展できる

中学生になっても、書く順番の基本は同じです。

ただし、文章をもう少し丁寧に書いたり、根拠や理由を添えると“レポート”としての完成度が上がります。

ノートのまとめ方をそのまま活かして、

-

目的と仮説を明確にする

-

結果と考察を分けて書く

-

参考にした資料を最後にまとめる

といった形にすれば、より本格的な研究レポートに発展させることができます。

模造紙とノートの使い分け方

発表があるなら模造紙、提出だけならノート

自由研究をまとめるとき、「模造紙とノート、どちらがいいの?」と迷うこともありますよね。

結論から言うと――

-

発表会や展示がある場合:模造紙が向いています

-

提出だけでOKな場合:ノートがおすすめです

模造紙は大きく見せられるので、発表のときに周りから見やすいのが強み。

一方ノートは、手元で読みやすく、持ち運びもしやすいのがメリットです。

同じテーマでも、見せ方の目的に合わせて選ぶとよいでしょう。

テーマや時間に合わせて選ぼう

テーマによっても、どちらが合うかが変わります。

| 研究テーマのタイプ | 向いている形式 | 理由 |

|---|---|---|

| 実験・観察などの記録中心 | ノート | 時系列で整理しやすい |

| 写真・図・資料を多く貼るタイプ | 模造紙 | 大きくレイアウトしやすい |

| まとめや考察が多い文章中心 | ノート | 読みやすくストーリーにできる |

| グループでの発表を予定している | 模造紙 | 全員で作りやすい・発表向き |

家庭で取り組む場合は、時間やスペースの都合も考えて選ぶと◎。

短期間で仕上げたいときはノート、

じっくり作りたいときや発表がある場合は模造紙、というように使い分けるのが現実的です。

模造紙の詳しい作り方は

➡️ [自由研究の模造紙書き方]

で紹介しています。

まとめ|ノートでも立派な自由研究になる

自由研究は「見た目の大きさ」よりも、中身と工夫が大切です。

ノートであっても、書く順番を意識して整理すれば、十分見やすくて立派な作品になります。

-

テーマを決めたら、まず目的と方法を書く

-

写真や図を使って結果をわかりやすく

-

最後に感じたこと・気づいたことをまとめる

この3つを意識するだけで、どの学年でもしっかりした自由研究ノートが完成します。

ノートまとめは、家庭でも気軽にできるのが魅力。

親子で相談しながら「ここをこうしたら見やすいね」と話し合う時間も、

研究そのものの大切な体験になります。

模造紙ほど大きくなくても、

ノートの中に自分の“学びの軌跡”をしっかり残せば、それが一番の成果です。

🪶 関連記事もチェック!

-

➡️ [自由研究のまとめ方]

-

➡️ [自由研究の模造紙レイアウト]

-

➡️ [自由研究の模造紙書き方]